ASUSは4月18日、 プレミアムノートPCを展開する 「Zenbook」 ブランドから、 薄型軽量に特化したSシリーズの最新モデル 「Zenbook S 13 OLED (UX5304VA)」 を発表しました。

最大の特徴は薄さ10.9mm、 重量を約1kgに抑えたコンパクトなボディ。 インテルの第13世代Core i5-1335U (上位モデルはi7-1355U)を搭載し、 強力な処理性能を備えています。

ハードウェアの堅牢性もお墨付きです。 米国国防総省が定める軍事規格 「MIL-STD-810H」 に準拠したテストをクリア。 出先でも安心して使い倒すことができます。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

| Zenbook S 13 OLED (UX5304VA) | ||

|---|---|---|

| メーカー | ASUS | |

| 発売日 | 2023年4月21日 | |

| ハード | 質量 | 約1.0kg |

| サイズ | 296.2×216.3×10.9〜12.3mm | |

| ディスプレイ | 13.3インチ ASUS Lumina OLED 16:10、 グレア |

|

| 解像度 | 2,880×1,800 | |

| リフレッシュレート | 60Hz | |

| バッテリー | 63Wh | |

| 充電 | 65W (USB Type-C) | |

| インターフェース | USB-C (Thunderbolt 4・USB 4) ×2 USB-A (USB3.2 Gen2) ×1 HDMI 2.1 オーディオジャック |

|

| ソフト | OS | Windows 11 Home 64bit |

| SoC | Intel Core i5-1335U (ベースモデル) Intel Core i7-1355U |

|

| Intel Iris Xe Graphics | ||

| メモリ | 16GB (DDR5-6400) | |

| ストレージ | 512GB (PCIe 4.0 ×4) | |

| Webカメラ | 1080p (実測値) | |

| 機能 | ネットワーク | Wi-Fi 6E IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |

| センサー | 顔認証 (Windows Hello) | |

| その他 | Bluetooth 5.1 | |

| カラバリ | バサルトグレー | |

シリーズ初のサスティナブルモデル

新しいZenbook S 13 OLED のデザインを際立たせているのは、 滑らかな触り心地がクセになる黒一色の天板。 独特な質感は天板に施された 「プラズマ電解酸化処理」 の効果で、 耐摩耗性も向上しているといいます。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

天板に刻まれたASUSの新しいロゴがとても印象的。 重量は約1kg、 薄さも1cm程度と非常にコンパクトで、 片手で持ち運べる取り回しの良さも魅力です。

筐体の開閉には手首の負担を軽減するフリップアップデザインが採用されています。 画面を開くとキーボードの上部が浮き上がり、 角度がつくため楽な姿勢でタイピングができます。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

本体のパーツすべてにリサイクル部品が使われているのも特徴の一つ。 たとえばトップカバーには製造工程で発生した廃棄物を活用した 「PIR(Post Industrial Recycled)」 素材が、 キーキャップには顧客から回収した 「PCR(Post Customer Recycled)」 素材が使用されています。

スピーカー部にはPCR素材に加えて海洋プラスチックも使われており、 本機はシリーズ初の 「持続可能(Sustainable)モデル」 を謳っているわけです。

製品パッケージの一部はPCスタンドとして使える設計。 PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

ディスプレイは180°(フラット)まで展開可能。 有機ELディスプレイは視野角が広く、 どの角度からでも表示画面がくっきり見えるため、 複数人で周囲を囲んで画面を共有することもできます。

本体底部には米・Harman Kardonと協業したステレオスピーカー(1W×2) を搭載。 設置面との隙間に低音が反響し、 大きく聞こえるしくみです。 Dolby Atmos規格を満たしており、 小柄な筐体から想像できないほどの迫力ある音が楽しめます。

広告/Advertisement

独自機能で画面の焼き付きを防止

新しい Zenbook S 13 OLED のディスプレイは13.3インチの有機EL で、 4面狭額縁のスタイリッシュな外観に仕上がっています。

解像度は2.8K (2,880×1,800) で、 アスペクト比16:10の光沢(グレア)液晶を採用。 DisplayHDR 500 True Black認証に加えて、 PANTONE認証の高い色再現性とDCI-P3 100%の高色域が魅力ですが、 先代モデルに搭載されていたタッチパネルは省かれています。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

ASUSの専用アプリ 「My ASUS」 には、 有機ELで懸念される画面の焼き付き対策として 「ASUS OLED Care」 機能が用意されています。

具体的には、 一定時間無操作でスクリーンセーバーを起動したり、 ウインドウの輝度を最適に調節するなど。 これらの機能はデフォルトで有効化されており、 設定画面から各機能のオン/オフができます。

ディスプレイ上部には1080p相当のウェブカメラを搭載。 207万画素の赤外線カメラも内蔵しており、 Windows Helloによる顔認証が利用できます。

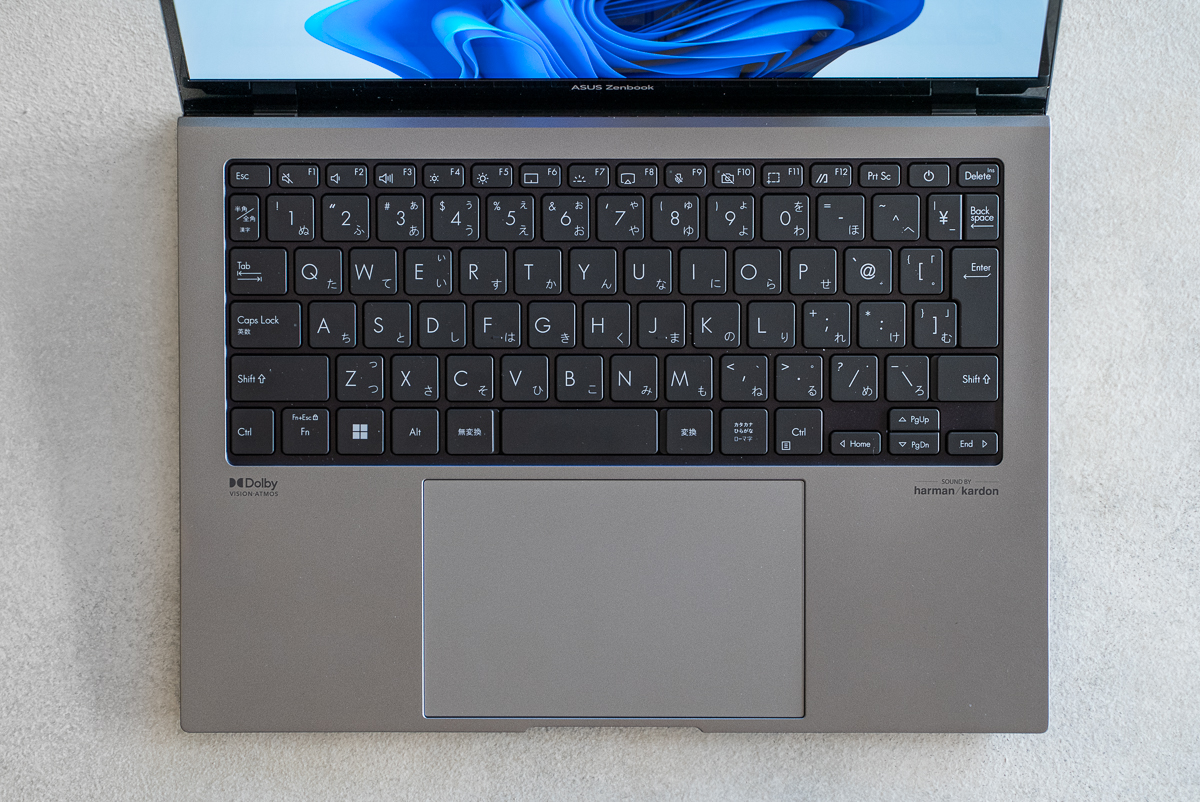

キーボードには改善の余地

キーボードはテンキーレスで、 ストロークは浅め。 日本語配列ですが、 海外モデルとキーフレームが共通化されているため、 Enterや¥、 BackSpace、 半角/全角周りがやや窮屈になっています。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

特にEnterキーが小さいのは気になります。 右端にあるので打ち間違いはありませんが、 打鍵時の違和感は慣れるまで時間がかかりました。

打鍵感はソフトで、 音も気にならない範囲。 LEDバックライトは白一色で、 ROGシリーズのようにカラーの変更はできませんが、 十分な明るさがあります。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

トラックパッドは横幅13cm、 縦幅約8cmと比較的大型で、 押し込むとカチっと音がなる従来のタイプ。 Zenbookといえばタッチパッドにテンキーを表示できる 「NumberPad」 が有名ですが、 本モデルには搭載されていません。

広告/Advertisement

Type-Aポートで拡張性を強化

インターフェースは、 Thunderbolt 4(USB 4)規格のType-Cポート2基、 USB Type-A (USB3.1 Gen2)1基に加えて 、 HDMI 2.1、 オーディオジャックの構成。

正面から見て左側には、 HDMIポートとThunderbolt 4ポート2基を搭載。 PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

反対側にはUSB 3.2 Gen2 (Type-A)ポートとオーディオジャックを搭載。 PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

前モデルはUSBポートがType-Cのみだったので、 新たに搭載されたType-Aポートは特筆すべき変化です。 側面にはバッテリーインジケーターも付いています。

無線通信はWi-Fi 6E、 Bluetooth 5.1をサポート。 HDMIを除けば接続端子が3つとやや心許ない印象なので、 Bluetooth接続の周辺機器で補いたいところ。

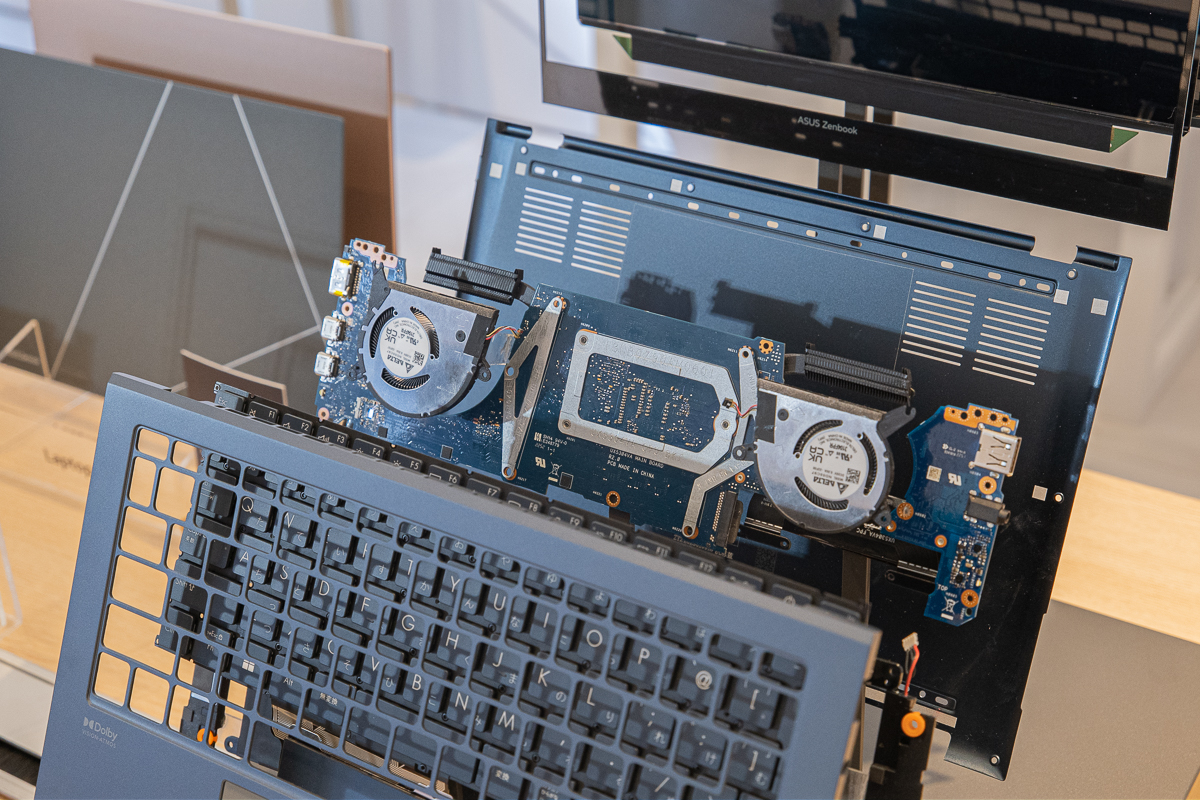

処理性能は着実に進化

今回使用したのは、 CPUに第13世代インテルCore i7-1355Uを搭載した上位モデル。 インテルのUシリーズはノートPCやタブレット向けに設計された省電力グレードになっています。

CPUベンチマーク(GeekBench)では 、 シングルコア性能で2022年モデルを凌駕するものの、 マルチコア性能はほぼ同等という結果に。 昨年の上位モデルは8コア・16スレッドのRyzen 7 6800Uを積んだハイスペック仕様だったので、 今年はやや落ち着いた構成になっているようです。

- CPU : Intel Core i7-1355U

- GPU : Intel Iris Xe Graphics (CPU内蔵)

- RAM : 16GB

環境やパフォーマンスで値は変動する。 SOURCE BY GEEKBENCH

とはいえ、 一般的なタスクやビジネス用途には問題なく使える性能を確保。 Uシリーズを採用することで、 本体の軽量化と薄型化に加えて、 熱設計電力(TDP)も15Wに抑えているのです。

デュアルファンを搭載し、 盤石な排熱性能を実現している。 PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

Zenbook S 13 OLEDは一般向けのノートPCですが、 ゲーム性能についてもかなり健闘しています。 軽量級ゲームの 『ドラゴンクエスト X』 では最高画質で2894、 より負荷の大きい 『FINAL FANTASY XIV』 では高品質で4227のスコアをつけました。

『FINAL FANTASY XV』 クラスのタイトルはさすがに厳しいものの、 中量級のPCゲームなら設定次第で快適に遊べる性能を備えています。

| ● ドラゴンクエストX (軽量級ゲーム) | |

| 設定 | 最高画質、 1,920×1,080 |

| スコア | 2894 (やや重い) |

| ● FINAL FANTASY XIV (中量級ゲーム) | |

| 設定 | 高品質、 1,920×1,080 |

| スコア | 4227 (普通) |

| ● FINAL FANTASY XV (重量級ゲーム) | |

| 設定 | 高品質、 1,920×1,080 |

| スコア | 1333 (動作困難) |

実測値。 環境やパフォーマンスで値は変動する

消費電力が抑えられているぶん、 バッテリーの持続時間が長いのも嬉しいポイント。 連続駆動時間は公称値で約14.1時間ですが、 実際の使い方ならフル充電で丸1日使うことができました。

パッケージには65WのACアダプタが付属しており、 バッテリー残量0の状態から2時間弱でフル充電に持っていけます。 持ち運びが前提のモバイルノートとしては十分な性能です。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

広告/Advertisement

モバイルワーカー必携の一台

2011年の登場以来、 ラインナップを拡充してきたZenbookシリーズ。 最新のZenbook S 13 OLED (UX5304VA)は、 モバイルノートに求められる薄さ・軽さを突き詰めたモデルに仕上がっています。

美麗な外観とディスプレイに惹かれる一方、 消費電力と発熱を極力抑えることで、 ストレスフリーな作業環境を実現しているのも特徴です。

丸1日使えるバッテリー性能は、 モバイルワーカーにとって何よりの魅力。 コロナ禍を経て需要が増すオンライン業務において、 本モデルは欠かせない存在と言えるでしょう。

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

SOURCE

九条ハル

九条ハル