2017年の秋に発表された 「Surface Book 2」 から二年半、 ついにその後継となる 「Surface Book 3」 がMicrosoftから発表されました。

この記事では、 前モデルからの変更点を踏まえてSurfaceのラインナップにおける 「Surface Book 3」 の立ち位置を考えるとともに、 その特徴をレビューします。

PHOTOGRAPH BY MICROSOFT

Surface Book 3

13.5インチ/15インチの2モデル

3:2 Pixel Senseディスプレイ(タッチ対応)

第10世代インテルCoreプロセッサー(i5/i7)

256GB/512GB/1TB SSD

メモリ8/16/32GB

USB-C(3.1 Gen2/USB PD対応)×1

USB-A(3.1 Gen2)×2

ヘッドホンジャック

Surface Connect×2

SDXCカードスロット

1.53kg/1.64kg(13.5インチ)

1.90kg(15インチ)

209,880円〜(13.5インチ)

293,280円〜(15インチ)

Windows 10 Home

日本発売は6月5日(予定)

Surface Bookシリーズの特徴

「Surface」 はWindowsの生みの親であるMicrosoftが自ら手掛けるPCブランド。 その中でも、 Surface Bookシリーズは飛び抜けて 「変態的な」 ハードで異彩を放つモデルです。

キーボードとディスプレイを切り離して 2 in 1 な使い方ができるのは 「Surface Pro」 と同じですが、 キーボードドックに独立型のGPU(dGPU、 NDIVIA GeForce)を搭載しており、 ”超”ハイエンドPCとしての側面も持っているのが特徴です。

13インチの最安モデルでも20万円を超えていますから、 簡単に手が出せないデバイスなのは間違いありません。 一方で、 タブレット・PCの2 in 1という枠組みで見ればこれだけのスペックを備える製品は 「Surface Book」 シリーズの他にないのが事実。

一見極めてニッチに思えるSurface Bookは 「Surface Pro」 に満足できなかった人を救済するための選択肢として用意されるのです。

IMAGE BY MICROSOFT

この度新たに発表された 「Surface Book 3」 は13.5インチと15インチの2モデル展開ですが、 外観と筐体は前モデルから全く変わっていません。 縦横比3:2のディスプレイはブラウジングなど縦読みの作業に適していますが、 ベゼルの太さは相変わらず。

ヒンジは分厚く堅牢で、 MacBook Proと比べてちょっと重い(13.5インチが1534/1642g、 15インチが1905g)のもそのままです。

一方で大きく変わったのはスペックです。 Intelの第10世代Coreプロセッサに対応、 13.5インチのエントリーモデルのみi5で、 それ以外はいずれもi7を積んでいます。 Core i7モデルはi7-1065G7を搭載しますが、 これはハイエンドノートにあたる 「Razer Blade Stealth 13」 の最新モデルと同じ構成です。

GPUは13.5インチのエントリーモデルが独立GPU(dGPU)なしで内蔵GPU(iGPU、 Intel Iris Plus Graphics)のみの搭載ですが、 それ以外はいずれも NDIVIA GeForce GTX 1650 Max-Q を標準で搭載するプレミアムな仕様。 最上位モデルは NDIVIA Quadro RTX 3000 をオプションで選択可能になりました。

QuadroとGeForceの最も大きな違いはドライバで、 OpenGL駆動の3Dグラフィックソフトや一部のアプリを得意とするQuadroに対しDirectXで動く多数のゲームに強いNDIVIAという特徴はあります。

とはいえ、 わざわざ30万円以上投資してQuadro RTX 3000を使う意味があるかと問われれば、 その恩恵を受けられる場面はそれほど多くないですし賢明な判断でない気がします(ちなみに、 執筆時点でQuadro搭載モデルは法人向けのみの販売)。

広告/Advertisement

注目するところ

Surface Book 3にはキーボード側にUSB Type-C端子が一個ありますが、 タブレット(ディスプレイ)側にはありません。 要するにタブレット単体での利用が想定されていないんですね。 キーボードはBluetooth接続でないため、 画面を取り外すと指によるタッチ操作しかできないのも難点だったり。

こういった点はSurface Book 2から変更がなく残念なのですが、 このType-C端子は規格がUSB3.1から3.1 Gen2にアップグレードされており、 データの転送速度が最大10Gbpsまで上がったことでようやく実用的に使えるものになりました。

Type-Cポートの規格更新により、 4K60Hzの外部ディスプレイを最大2台まで接続可能になった。

IMAGE BY MICROSOFT

またUSB PD(=Power Delivery)にも対応しており、 Type-Cケーブル経由で最大100Wの高速充電が可能です。

Microsoftの独自規格がネックな充電用のSurface Connectは相変わらず付いていますが、 Surface Connect用のケーブルを持ち運ぶことなく汎用規格のUSB-Cでデータのやり取りから本体給電まで全てを完結できるのは大きいです(ただし15インチの場合、 純正アダプターの電力供給量が100Wを超えていることからType-C経由では充電しきれないケースもあり得る)。

一方で 「Thunderbolt 3」 の搭載はまたも見送られ、 次世代機への課題として残されました。 同じハイエンドノートに目を向けると、 デルの 「XPS 15 2in1」 やアップルの 「MacBook Pro」 はいずれもThunderbolt 3対応のUSB-C端子を搭載している現状、 フラッグシップを名乗るのであればそろそろこの流れに追従して欲しいという願望は隠せません。

IMAGE BY MICROSOFT

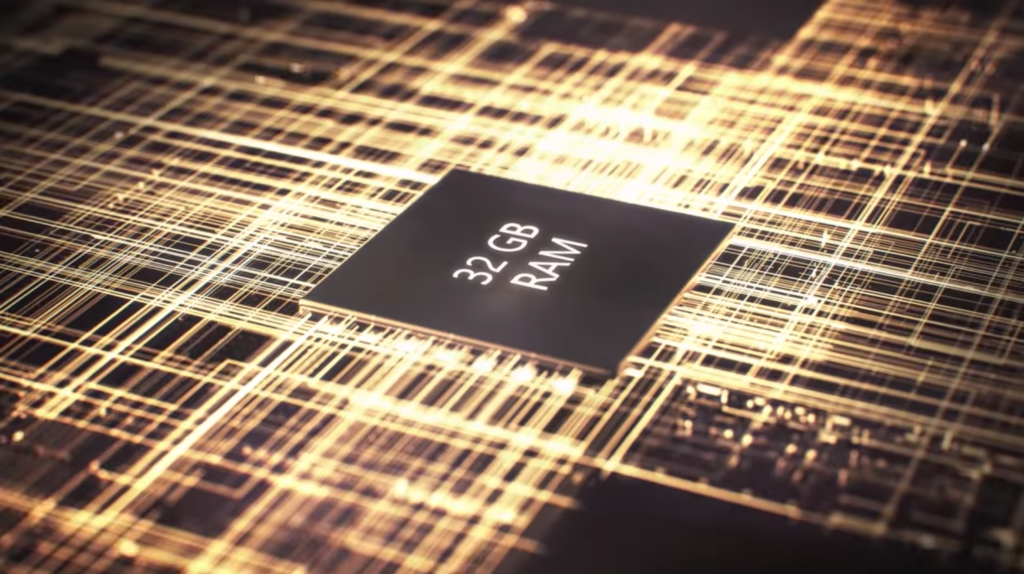

Surface Book 2から大きく変わった点としてもう一つ特筆すべきは、 メモリが最大32GBまで選べるようになったことでしょう。 第10世代のCoreプロセッサとNDIVIAの外付けGPU、 この2つの性能を真に発揮する上でメモリの容量は欠かせません。

Surface BookシリーズはCPU・メモリ等の各パーツがはんだ付けされており後から交換ができないので、 スペックを鑑みれば購入時に大きめのメモリ容量(最低でも16GB)を選択しておきたいところです。

極めて特殊なハード構造がもたらす利点と欠点

同じ2 in 1システムの 「Surface Pro」 と比べてSurface Bookが大きく異なるのは、 その特殊な内部構造です。

まず本体側とキーボードドック側を切り離せるのは既に述べた通りですが、 CPUと内蔵GPUのセットはタッチ液晶を搭載しタブレットとしても使える本体側に搭載され、 外付けGPUはキーボードを搭載するドック側に積まれており、 ヒンジ部を介して相互に連絡する方式を採っています。

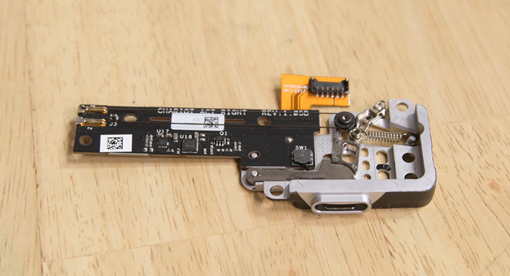

着脱時にはこれらの電気信号を安全にON/OFFする必要から蛇腹型のヒンジと 「マッスルワイヤー」 という独自機構が搭載され、 機械的な結合解除と回路のON/OFFを行っているのです。

マッスルワイヤーのロック機構。 IMAGE BY IFIXIT

これらは他一般のPCには普通見られない複雑なハード構造ですが、 その恩恵として2 in 1ながらゲーミングラップトップに匹敵する性能という唯一無二のアドバンテージを実現し、 かつ長期的な使用を想定しても実用的なレベルに仕上がっているのは 「Surface Book 2」 において最も評価される点であり、 今回のBook 3でもおそらく継承されることでしょう。

ただし、 平均から外れるということはその機種にしかない欠点を生む要因でもあります。 明白な短所はタブレットモードでの使用時に現れます。 一つは性能です。 先述の通り、 グラフィック性能の基幹を担う外付GPU(GeForce GTX 1650 Max-Q)はキーボードドック側に積まれているため、 本体を取り外してしまうとその恩恵を受けることができず、 内蔵GPU(Intel Iris Graphics)によるレガシーな処理環境を余儀なくされます。

IMAGE BY MICROSOFT

もう一つはバッテリー。 例えばSurface Book 2の場合キーボードドック側に67Wh、 本体側に27Whのバッテリーを分割して搭載しています。 これが何を意味するかと言えば、 ラップトップとして使う分には最長17時間のロングライフバッテリーを享受できる一方で、 タブレットになった途端に容量1/3以下のミニマムバッテリーに成り下がってしまう訳です。 複雑な機構のせいで、 タブレットスタイルのSurface Bookは 「Surface Pro」 の足元にも及ばない貧弱なスペックに留まっています。

明らかな欠点といえば、 値段も大きいです(というよりこれが一番かな)。 特殊な構造のヒンジに、 CPU・GPUの連携を実現するマッスルワイヤー。 他のPCメーカーには為し得ない秀逸な機構をラップトップに詰め込んだ代償として、 Surface Bookの本体価格は目を疑うほど高くなってしまいました。

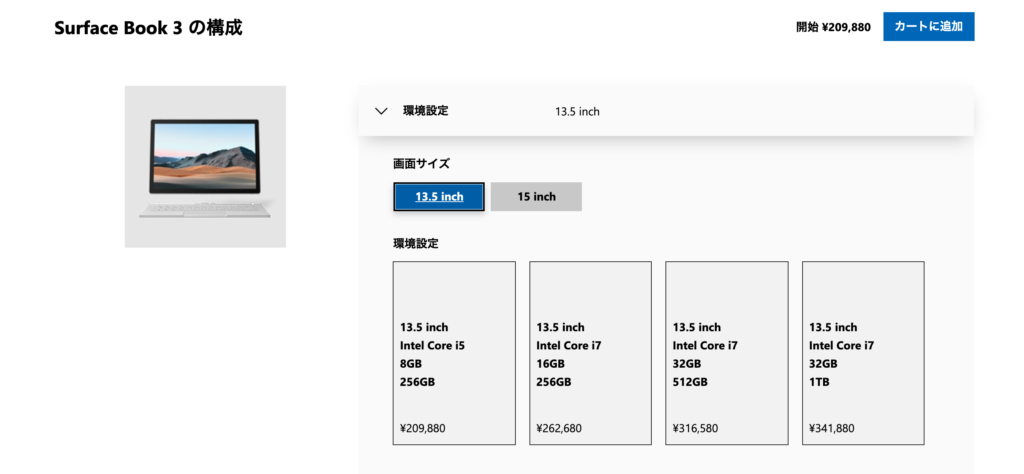

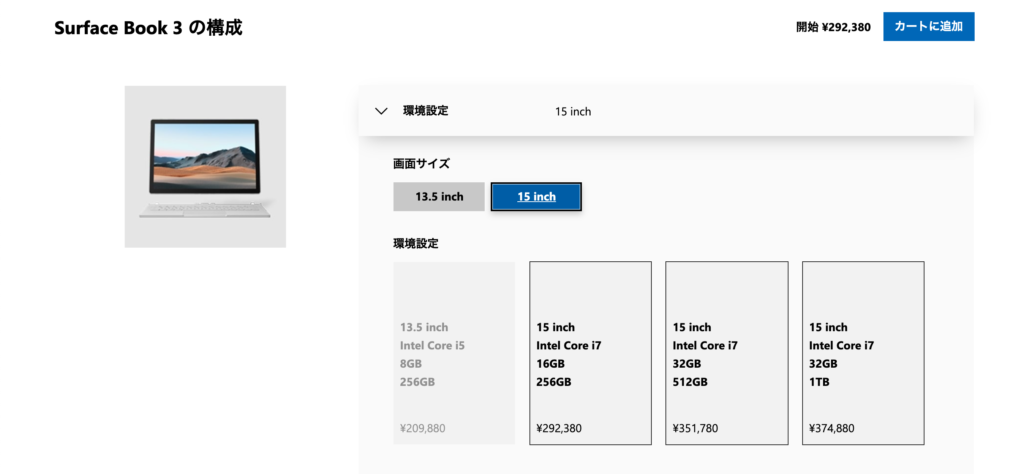

公式サイトでは、 13.5インチが209,880円から、 15インチが292,380円からの価格構成となっている。 SOURCE BY MICROSOFT

公式サイトでSurface Book 3の価格をみれば、 最も安い13.5インチのエントリーモデルで209,880円で、 スペックを盛るとあっという間に40万円を超えることに気づくでしょう。 ハードや外観を含めデザイン性の高さは間違いなく称賛されるべき点ですが、 それを別として我々コンシューマーにこの高級品を推めるかと言われれば 「それは難しい」 という結論に至らざるを得ないのが残念です。

とはいえSurface Book 3は前代から着実なアップデートを果たし、 「Surface Pro」 にも 「XPS 2in1」 にもない性質を備えた唯一無二の2 in 1ラップトップです。 それはすなわち 「刺さる人にはグッと刺さる」 ことを意味しており、 これらの機種で満足できなかった方にはもしかするとSurface Book 3が最高のパートナーになってくれるかもしれないのです。

SOURCE

九条ハル

九条ハル