ソフトウェアの目覚ましい進化に応えるだけのパワーが、 果たして今のハードウェアにあるのか——そんな疑念から、 メガテック企業によるプロセッサーの独自開発が加速している。

グーグルの新しいスマートフォン 「Pixel 6」 に自社設計のプロセッサーが搭載されたのも、 そうした流れを汲んだものだ。 開発に4年の歳月をかけたというカスタムメイドのプロセッサー 「Tensor」 は、 グーグルが得意とする機械学習や人工知能(AI)のパフォーマンスを最大限に引き出してくれる。 実際に手に取って使うなかで、 その効果を存分に感じることができた。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

自社製チップの意義

グーグルが展開するビジネスの中核は、 企業が提供する広告と、 その情報を求めるユーザーの 「マッチング」 にある。 ユーザーの情報やニーズを把握してマッチングの精度を高めることが最大の目標であり、 検索やYouTubeなど数多くのサービスがその担い手として生み出され(あるいは買収され)てきた。

そういう点で見るなら、 グーグルがハードウェアの開発にここまでこだわるのは理に適っていないような気もする。 ユーザーを取り込む玄関としてのハードウェアなら、 すでに他のAndroid端末が役割を果たしている。 実際、 世界のスマートフォン市場に占めるグーグルのシェアは2桁に満たない。 そんなグーグルが、 それでも自社開発のチップに投資するのは何故だろうか。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

Tensorという名は、 グーグルが開発するオープンソースの機械学習プラットフォーム 「TensorFlow」 にちなんでいる。 2016年に公開した最初の独自チップ(TPU)は、 AIサーバーでの使用や機械学習に関連する用途向けの集積回路だった。 最終的にはこうした複雑な処理を端末上でローカルに完結できれば、 今までできなかった様々なことが実現するはずだ。 Pixel 6とTensorの組み合わせはその布石とも言える。

広告/Advertisement

ハードとソフトが織りなす最高の撮影体験

現行のPixelシリーズは、 他の端末を凌駕する圧倒的なカメラ性能で知られている。 それもセンサーなどの物理的なものではなく、 機械学習やAIモデルによるソフトウェア的なアプローチを強みとしてきた。 Tensorは、 こうしたアドバンテージをより強化してくれる。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

たとえばピント合わせやぶれの補正が必要な 「動きのある」 シーンを想像しよう。 Pixel 6はメインカメラと超広角カメラで目の前の光景を同時に撮影し、 ふたつの写真を合成することで、 画質・発色・シャープネスすべてを補完する(当然すべてにおいて2つのセンサーを使う訳ではなく、 使うべきシーンをその都度判断して実行している)。 続いてTensorが被写体の動きや撮影者の手ぶれを補正し、 顔検出やピント合わせなどの高度なAIモデルを実行する。 これらの膨大な撮影処理が、 シャッターを切る一瞬のうちに行われているのだ。

条件の厳しい暗所では、 特にその恩恵が感じられる。 夜景モードによる露光撮影をみると、 「iPhone 13 mini」 では潰れてしまった細部のディテールが、 Pixel 6で精細に描写されていた。 色味の再現性は、 たとえば色温度の異なる光源が写り込むようなシーンでは崩れることもあった。 とはいえ全体の仕上がりは思わず息を呑んでしまうほどシャープで、 白昼ならがっかりする写真は一つもなかった。

これらを実現するのはソフトウェアによる処理に加えて、 アップデートされた大型のカメラセンサーだ。 Pixel 6とPixel 6 Proのメインカメラは1/1,3インチとスマートフォンではかなり大型なセンサーを採用している。 これによりPixel 5と比べて取り込める光量が150%増えたというが、 実際夜の作例でノイズが気になるシーンは格段に減っている。

とはいえ、 12MPの超広角カメラはメインに比べるとどうしても見劣りする。 ノイズの処理は差を感じないレベルで秀逸だが、 細部を見るとシャープネスに欠ける部分が多々ある。 ちなみに、 Proモデルはこれらに加えて48MPの望遠カメラ(光学4倍ズーム)を備えている。

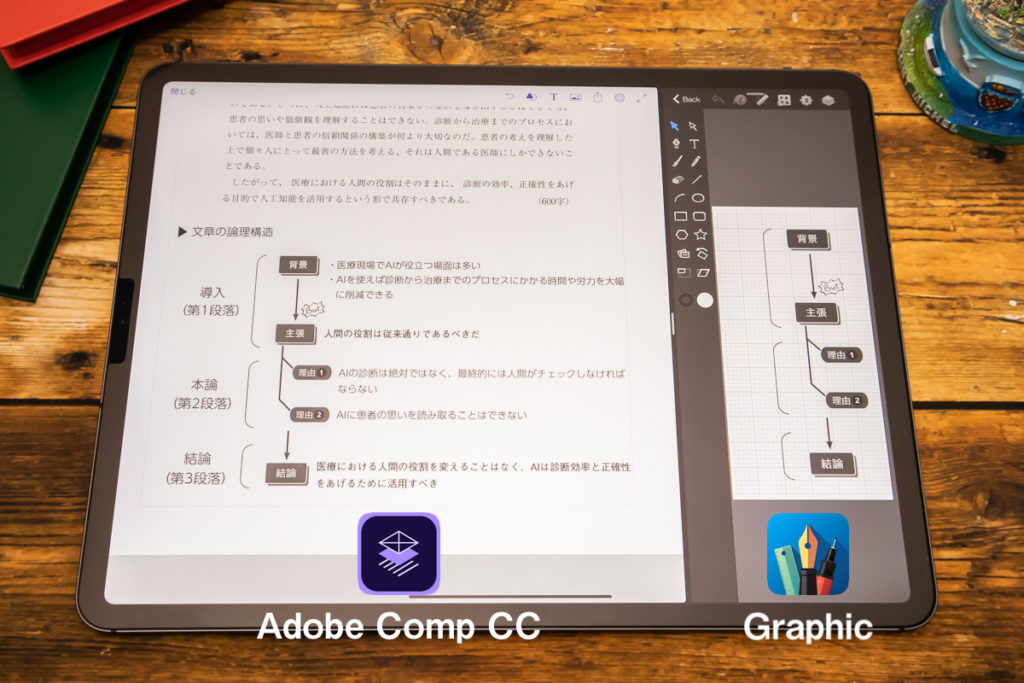

「消しゴムマジック」 適用前と後の比較。 背景の人物を消去した。 この機能はPixel 6で撮影したものだけでなく、 過去の写真にも適用できる。 PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

Tensorを搭載するPixel 6には、 オンデバイスで処理できるユニークな撮影モードが追加された。 「消しゴムマジック」 は背景に写り込んだ人や物体をタップ一つで消せる機能だ(注: 「Googleフォト」 の機能として追加される)。 これを実現するには、 まず撮影者が想定している被写体は何かを認識し、 その周辺に写る余計なオブジェクトを識別する行程が必要になる。 Tensorは、 これらのプロセスを自動的にこなしてくれる(そして精度も高い)。

削除したあとはPhotoshopの 「スポット修正」 さながら、 周囲の形状に合うように埋め合わせをする仕組みだ。 そうして出来上がったものは実際の光景とは異なるわけだから、 シーンによっては継ぎ目が不自然になることもあるのだが、 消す対象が小さければそこまで気にならない印象である。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

「アクションパン」 を使えば、 電車や自動車など動いている被写体を流し撮りすることができる。 長時間シャッターを開放したような写真を再現する 「長時間露光」 モードなら、 滑らかに流れる川の写真を撮ることもできる。 こういった作例は普通、 マニュアル設定ができるカメラや三脚がなければ撮れないものだ。

残念な点もある。 人物の肌色を正確に描写するという 「リアルトーン」 だが、 屋内ではその効果を実感できなかった。 Pixel 6に限っていえば、 フロントカメラの画質に感動的なものはなく、 従来の端末と同様に色抜けや白トビがみられた。 この点はProモデルになると改善されるようだが、 未だに試せていない。

文字起こしと翻訳を同時に処理

Tensorは、 カメラ以外の領域でも活用されている。 文字音声変換は、 ユーザーが発した声やデバイスで再生中のコンテンツを文字に起こしてくれる機能だ。 ライブ翻訳は、 たとえばSMSで他の言語が使われたときに起動して、 リアルタイムで日本語に変換してくれる。 これらは一般に高度な処理が必要で、 従来はインターネットに接続時のみオンラインのクラウドサーバーを経由することで実現可能だった。

ところが、 Pixel 6ならTensorを用いることで、 文字起こしと翻訳を同時に処理することができる。 重要なのは、 プロセスの全てが(インターネットを介さずに)端末上で完結するということだ。 漫画 「攻殻機動隊」 に登場する電脳が従来のスマートフォンなのだとすれば、 Pixel 6はいわば自立型のサイボーグである。

これにより、 たとえばアメリカ人のYouTube動画を日本語で字幕表示するといったことが可能になった。 Gboard(グーグルのキーボードアプリ)の音声認識は文脈の理解に長けており、 句読点の挿入や同音異義語の鑑別を正確にこなしてくれる。 これらは他のスマートフォンより明らかに 「スマート」 な点と言えるだろう。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

広告/Advertisement

アイコニックなデザインと価格

内部の刷新に合わせて、 Pixel 6の外観は大きく変化した。 両端にまたがるシンメトリックなカメラバーが特徴的で、 上と下で異なる配色は2016年の初代Pixelとデザイン的に通じるものがある。

背面はiPhoneなどと同様のガラスコーティングになり、 高級感が増した。 Pixel 6のディスプレイは6.4インチで、 Proの6.7インチに比べれば若干小さいものの、 全体ではかなり大型の部類である。 Proモデルと異なり、 Pixel 6には四辺に一定のベゼルが存在する。 ディスプレイはフラットかつ側面がマットな仕上げなので、 サイズに比して持ちやすさを感じる。

スペックに関しては、 他のフラッグシップと比べて見劣りする点がない。 有機ELディスプレイ(Pixel 6はリフレッシュレート90Hz)、 5Gミリ波対応、 ワイヤレス充電、 画面内指紋認証など、 トレンドは漏らさず押さえている。 一方で、 Pixel 6は昨年の 「Pixel 5」 よりも安い74,800円〜で手に入れることができる。 同スペックでも他社の端末なら、 80,000円を切ることはないだろう。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

世界中の情報を体系化するために

シリーズにとって象徴的な端末となったPixel 6は、 ハードウェア開発におけるグーグルの方向性を示しているように思える。 チップの自社開発を続けるには、 莫大なコストとそれに見合うだけの量産が必要不可欠だ。 アップルやサムスンが何世代も前からノウハウを培ってきたことを考えれば、 業界のパワーバランスを崩すのは容易でない。 そもそも、 核となる半導体が世界的に不足している現状だ。 サプライチェーンの椅子取りゲームに参加し続けたいのであれば、 今後はTensorをほかのデバイスに拡張していくほかない。

そして何より注目すべきなのは、 Tensorがコンシューマー向けに開発されたチップであるということだ。 ユーザーの動向や趣味・嗜好を包括的に収集する上で、 ニューラルネットワークの開発はグーグルにとって至上の命題である。 プロセッサーの変革は、 データセンターの増設に頼ってきた従来の仕組みに比べてAIモデル開発の飛躍的な効率化を可能にした。

そうして変革の波はいよいよ、 末端のモバイルデバイスにまで及ぼうとしている。 Tensorは、 グーグルが思い描く壮大なストーリーの一部なのだ。

PHOTOGRAPH BY QUEST STAFF

SOURCE

九条ハル

九条ハル