iPhone 12の進化

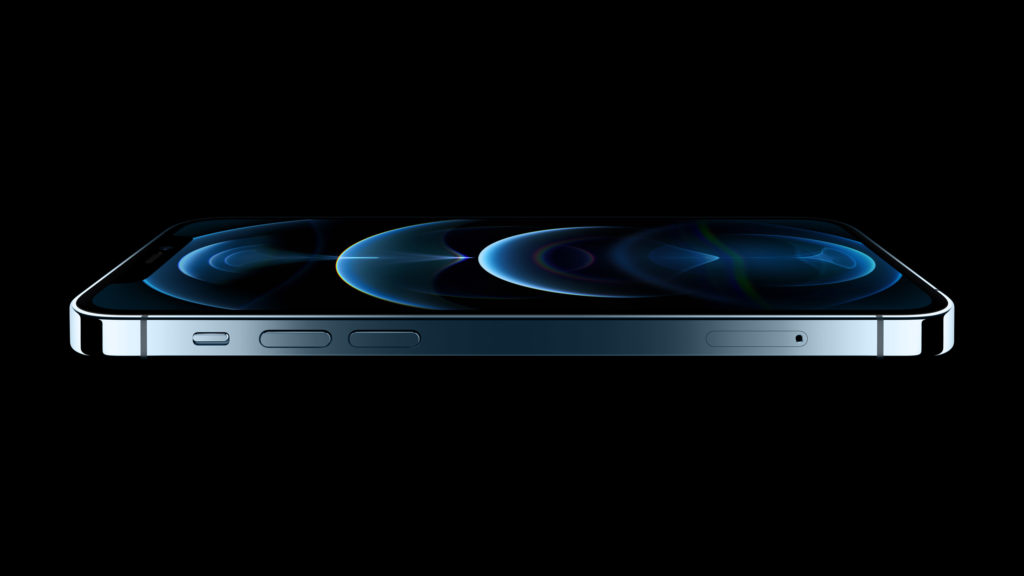

iPhone 12は前代のiPhone 11に比べて見た目も機能も大きく進化している。 側面の角ばったフラットデザインになり、 本体はより軽く、 薄く、 小さく、 そして画面縁のベゼルはより薄くなり、 随分スマートな見た目になった。 今年のiPhoneはPANTONEのカラートレンドにちなんでクラシック・ブルーを基調とした配色である。

IMAGE BY APPLE

iPhone 11と11 Proを差別化していた要因の一つに、 ディスプレイ性能があった。 iPhone 11は廉価な液晶ディスプレイを採用することで、 価格を抑えていたのだ。 アップルは 「XR」 から続いたこの流れを断ち切り、 iPhone 12に高精細の有機ELディスプレイを搭載した。 これにより、 8万円台ながらはるかに美しいディスプレイ体験を実現している。

注目すべき3つの点がある。 一つは、 アップルが 「うっかり落としても割れにくくなった」 と主張する強化ディスプレイだ。 ガラス本体にセラミック結晶の薄膜をコーティングする 「セラミックシールド」 技術により、 落下耐性を約4倍に高めることができたという。

続いて、 新たな充電システム 「MagSafe」 。 古くからMacに親しんだ人からすれば、 ひどく懐かしいフレーズだ。 iPhone 12に搭載されるMagSafeは、 従来のワイヤレス充電にマグネット機能を付したものである。 MagSafe対応の充電器なら、 iPhoneを近づけるだけで磁力でピタッとくっつき充電が開始される。 充電の度にiPhoneが充電される位置を探す手間が省けるのだ。

最後に、 5G対応だ。 全モデルが5G通信に対応したが、 これはiPhone 12を選ぶ最大の理由になり得ない。 サムスンや中国メーカーは既に5G対応のフラッグシップ端末を販売しており、 グーグルも5G対応の 「Pixel 5」 「Pixel 4a 5G」 を先日発売したばかりである。 日本を含め、 世界における5Gネットワークの普及率は途上段階にある。 将来的に役に立つ可能性はあるが、 現時点でその恩恵を受ける機会は限りなく少ないと言ってよいだろう。

IMAGE BY APPLE

広告/Advertisement

MagSafeの懸念

注目すべき点は、 裏返せば大きな懸念でもある。 MagSafeの使い心地は良好で、 Lightningを完全に置き換える程ではないにせよ、 生活の中に自然に組み込まれるであろう。 実際にMagSafeは従来のQi充電器より高出力での充電が可能で、 これまでもそうだったように、 独自規格ならではの強みを活かして、 自社製品だけでなくサードパーティーにも新規格の採用を促していくはずだ。

アップルは規格を変えるたび、 その可能性を示しては 「新しい方が良い」 と我々を導く。 その試みの多くは一定の成果をみせるが、 必ずしも全てがそうではない。 我々はUSB-CしかないMacのためにドングルを持ち歩き、 今やiPhoneの為だけにLightningケーブルを持ち歩いているのだ。

Proシリーズの 「弱体化」 ?

もう一つの懸念は、 iPhone 12 Proの立ち位置である。 iPhone 12とiPhone 12 Proの技術仕様はカメラを除けばほぼ共通で、 11の時に比べProシリーズの差別化は殆どなくなった。 それでもなお価格差は3万円近くあり、 わざわざ課金してまでProモデルに手を出す意義は薄くなっている。

iPhone 12 Proで注目すべき点は光学2倍ズームカメラの追加と、 空間把握精度を向上させる 「LiDAR(ライダー)」 スキャナの存在である。 LiDARについてはiPad Proに搭載されているものと同じ。 恩恵として、 夜の薄暗い場所でもオートフォーカスがしやすくなる等が考えられる。

IMAGE BY APPLE

iPhone 12 Proはアップルの新しい画像フォーマット 「Apple Pro RAW」 に対応し、 RAW画像の細かい調整や現像を楽しむことができる。 一方で、 基本的な性能はiPhone 12に準じており、 期待されていた120Hz(高リフレッシュレート)ディスプレイの搭載も見送られるなど、 全体で見れば大きな進化はない。

これらの懸念は、 iPhone 12をフルモデルチェンジに向けた転換期に位置するモデルと捉えるならば納得がいく。 5Gの今後の展開を見据え、 アップルは5G時代を支配する 「本命の」 スマートフォンを用意している可能性がある。 もしそれが 「iPhone 13」 になるなら、 新モデルでは無印とProの明確な差別化を図るために、 Proモデルの機能が大幅に強化されるかもしれない。

広告/Advertisement

価格について

今回発表されたiPhoneラインナップの価格帯は広く、 最も安いiPhone 12 mini(64GB)で税別74,800円、 iPhone 12 Pro Max(512GB)で同150,800円に至る。

価格だけ見ればそれほどお得感はないかもしれないが、 無印の2機種(iPhone 12, iPhone 12 mini)は5G対応にOLEDディスプレイ、 それに強力なプロセッサ(A14 Bionic)を鑑みれば破格の値段設定といえる。 例えば、 同じく5G対応を果たしたソニーの 「Xperia 5 II」 は税込で109,425円(au)、 サムスンの 「Galaxy S20 5G」 は同102,960円(ドコモ)だ。

iPhone 12(左)とiPhone 12 mini(右)。 IMAGE BY APPLE

対してProラインナップの存在感は以前より薄い。 当然、 アップルがスマートフォン分野のイノベーションリーダーとして活躍する上でProシリーズの存在は必要不可欠だ。 ところが、 iPhone 6〜Xからの乗り換えを想定したとして、 10万円を超える価格帯がどれほどの購買意欲を引き起こすかは甚だ疑問である。

7万円は高すぎるという人のために、 アップルは他の選択肢も用意している。 「iPhone 11」 は税別64,800円まで大幅に値下げされたほか、 同44,800円で最も廉価な 「iPhone SE」 もいまだ健在である。

iPhone 12は11から大きくステップアップしたが、 MagSafeや5Gの普及を含めて、 まだまだ成長の余地を残している。 Proシリーズは目立った変化が少なかった分、 次期モデルでは明確な差別化が図られるかもしれない。 いずれの機種を選んだとしても、 5G時代の新たな 「iPhone」 を期待させる体験ができるだろう。

SOURCE

九条ハル

九条ハル