2020年3月25日に発売となった新型iPad Pro(11インチ、 12.9インチ)。 発売に合わせてiPadOS 13.4もリリースされています。

結論から言えば、 ハード面での進化はほとんどありません。 注目すべきはむしろOSのほうで、 トラックパッド対応を目玉に 「従来のPCライクな使い方」 と 「iPadならではのタブレットスタイル」 の融合を図るAppleの意図を鮮明に打ち出すアップデートとなっています。

Apple純正としてはトラックパッドを搭載するMagic Keyboardの5月発売が予告されました。 「タブレットはPCの代わりになるのか」 …iPadの発表以来抱え続けてきた命題が、 ついに終結へと進み始めたのです。

ハードに大きな進化はなし

iPad Pro 11’(2020)

まずはハードに目を向けましょう。 筐体を一目見てわかる違いといえば 「カメラ」 です。 従来の12MP広角カメラに加えて、 10MPの超広角カメラ(35mm換算焦点距離15mm)とLiDARスキャナが新たに搭載されました。 プロセッサはA12XからA12Zにアップグレードされグラフィック性能が向上したとされていますが、 数値を見るとそのスペックに殆ど差はないようです。 その他メインメモリが全モデル6GB相当に引き上げられ、 最新のWi-Fi規格である 「Wi-Fi6」 に対応したりと、 地味ながら欠かせない内部進化が施されました。

| モデル | iPad Pro(2020) | iPad Pro(2018) |

| CPU | A12Z Bionic チップ | A12X Bionicチップ |

| メモリ | 全モデル6GB※ | 1TBモデルのみ6GB その他4GB※ |

| リアカメラ | 広角 12MP f1.8 29mm 超広角 10MP f2.4 15mm |

広角 12MP f1.8 29mm |

| LiDARスキャナ | ○ | – |

| 無線LAN | 11ax(Wi-Fi 6)対応 | 11ac対応 |

| 重量 | 12.9インチ:641g~ 11インチ:471g~ |

12.9インチ:631g~ 11インチ:468g~ |

| バッテリー | 12.9インチ:36.71Wh 11インチ:28.65Wh |

12.9インチ:36.71Wh 11インチ:29.37Wh |

| 液晶 | Liquid Retinaディスプレイ 広色域(P3)、 True Tone 反射防止コーティング、 600ニト |

|

| 解像度 | 12.9インチ:2732 x 2048 (264ppi) 11インチ:2388 x 1668 (264ppi) |

|

| サイズ(mm) | 12.9インチ:280.6 x 214.9 x 5.9 11インチ:247.6 x 178.5 x 5.9 |

|

※Apple公式はメモリ値を公表していない ※焦点距離は35mm換算

広告/Advertisement

超広角カメラの存在意義

奥が2018年モデル、 手前が2020年モデル。 超広角カメラとLiDARスキャナを搭載し、 リアカメラが大きくなった

2020年モデル最大の特徴は超広角が追加されて2眼構成となったリアカメラ。 35mm換算で焦点距離15mmというスペックですが、 ことiPadの使用スタイルにおいてはこの画角が活躍する場面は多いと思われます。

例えば、 講義のプリントや会議書類などをiPadのカメラでスキャンして取り込むとき。 このようなケースでは室内で、 卓上においたプリントを近距離で撮らねばならない状況が少なからずあるでしょう。 従来の広角レンズでは被写体から十分な距離までiPadを離し、 全体を収めた上で撮影しなければなりませんでした。 この距離感は非常に不自然ですし、 iPadの使用スタイルにそぐわないのです。

講義の板書や、 ホワイトボードの内容等を撮影し、 自分のメモに取り込むとき。 イラスト制作でポージングの参考に実写画像を用意するとき。 こういったケースでも、 狭い室内で全体を写すのに長けた超広角レンズが役に立つでしょう。

要するに、 iPadでカメラを使用する目的はスマートフォンや普通のカメラでいう風景写真とは異なり、 主に室内での事務的用途がメインになると思うのです。 それゆえ超広角カメラの搭載はユーザー目線で見てメリットの大きい進化と捉えて良いのではないかと僕は考えています。

超広角カメラはプリントのスキャンに便利

超広角カメラを使うと、 被写体の近くで撮影しても周囲の領域を広く写すことができます。 例えばGoodNotesなどのノートアプリや専用のスキャンアプリでプリントを読み込む時、 超広角カメラなら書類の四隅を綺麗に写し込むことができて便利です。

これだけ近くで撮影しても…

プリントの四隅を含め全体を写し込むことができる

よりリアルなAR体験をもたらす、 LiDARカメラ

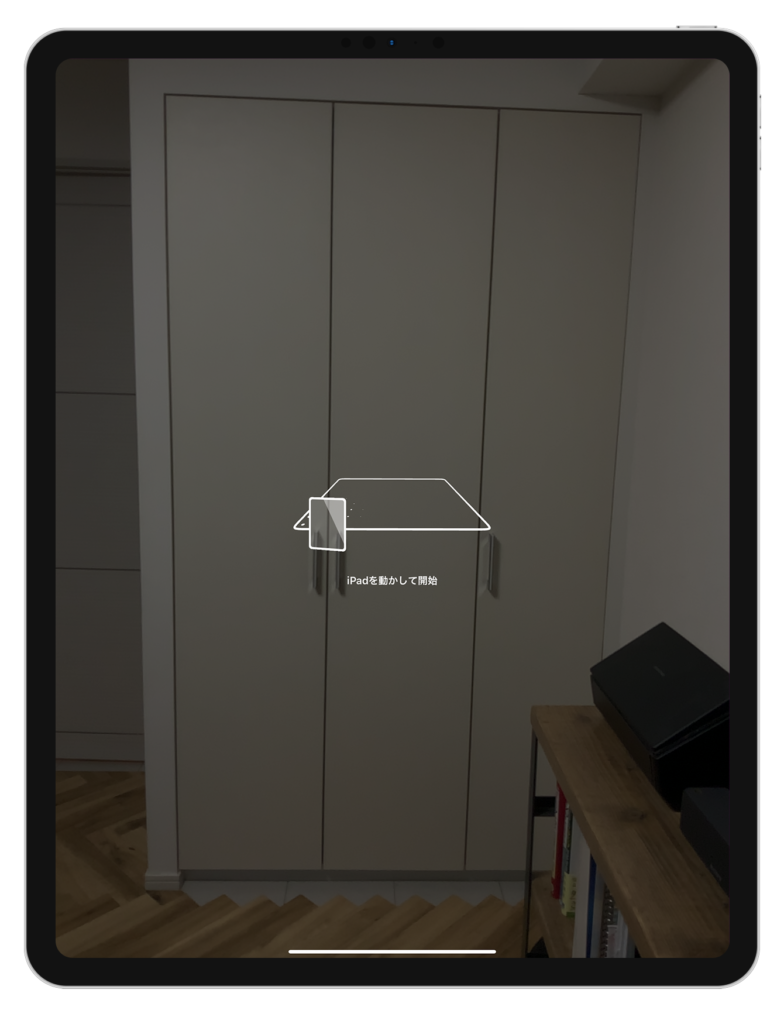

LiDAR(Light Detection and Ranging:光検出と測距)スキャナは、 光が対象物に到達してから反射して戻ってくるまでの時間を計測することでiPadと対象物との距離、 空間的な位置関係を正確に測定するもので、 最近のトレンドとしてスマートフォンへの搭載も増えてきたToF(Time of Flight)カメラをコアデバイスとしています。

新型iPad Proでは、 LiDARスキャナで計測した深度値とカメラデータを測距計算処理に特化したA12Z Bionicチップのアルゴリズムで処理することにより、 端末本体からどれくらいの距離に何があるか、 その位置関係をより正しく表現できるようになっているのです。

iPad Pro 2018

「計測」 アプリではまずiPad本体を動かして周囲の配置を認識させる必要があった

iPad Pro 2018

扉などの大きな物体、 離れた距離にある物体等は計測ができないケースも

iPad Pro 2020

起動してすぐ計測が可能に。 大きな物体も正確に計測できるようになった

これが私達の生活にどう還元されるのかというと、 大きいのはAR機能の強化が挙げられます。 例えばApple純正の計測アプリでモノの長さを測るとき、 従来モデルでは上下左右にiPadを動かすキャリブレーション(校正)が最初に必要だったのに対し、 2020年モデルでは対象物の長さを瞬時に測定することが可能となりました。 さらに、 LiDARスキャナのおかげで端末本体から距離的に遠くにある物体、 大きい物体の長さも計測できるようになっています。 この他ARを使う諸アプリでは精度が向上し、 「まるでそこに実物があるかのような感覚」 をより味わいやすくなったと言えるでしょう。

ARで家具を置いてサイズ・見え方をシミュレーションできる 「IKEA Place」 で新旧iPad Proの空間把握能力を比較してみました。

iPad Pro 2018。 手が家具の前に存在することをしっかり認識できている。 細部に目を向けると向こう側が透けて映ってしまう部分も

iPad Pro 2020。 2つのカメラとLiDARスキャナにより識別能と精度が向上している。 ところが、 旧モデルと比べて決定的な違いがあるようには思えない

ただ日常生活においてLiDARスキャナの強みを最大限に引き出せる状況は現状少ないのも事実です。 Appleとしては、 技術的革新の見本たるiPad Proで先行的にAR機能の進化をアピールすることで、 開発サイドにAR関連技術の開発を促す狙いがあるのではないでしょうか。 Apple側はスマートグラスやヘッドマウント型のAR機器を開発しているとの噂もあり、 LiDARの搭載は同分野に未来を見出すAppleの戦略が垣間見える一面と言えるのかもしれません。

広告/Advertisement

Wi-Fi6に対応

iPad Pro(2020年モデル)はWi-Fi6に対応

2020年モデルは高速通信が可能な最新の無線規格 「Wi-Fi 6」 に対応しました。 the比較のテストでは、 NAS(QNAP TBS-45DX SATA SSD×2 RAID0)、 ルーター(BUFFALO WXR-5950AX12, 最大4803Mbps=無線)の環境下でルーターから約1mの距離にiPad Proを用意して無線接続を行ったところ、 Wi-Fi6非対応の2018年モデルに比べておよそ30%高い転送速度を記録しました。

| モデル | iPad Pro(2020) | iPad Pro(2018) |

| 無線LAN | 11ax(Wi-Fi 6)対応 | 11ac対応 |

| 転送速度 | 103.99MB/s | 77.05MB/s |

データ転送速度の比較

機材やデータ内容、 計測アプリの種類等で速度は左右されますが、 対応環境であれば少なくとも従来モデルより快適な通信速度を維持できると考えて良いでしょう。

A12Z≒A12X、 グラフィック性能はわずかに向上

GeekBench5の測定結果はA12Zが 「4681」 、 A12Xが 「4604」 とほぼ同等であった(いずれもマルチコア)

iPadの 「頭脳」 たるプロセッサは2018年モデルのA12X BionicからA12Z Bionicへとアップグレードされました。 どちらもiPad Air(第3世代)やiPad mini(第5世代)に搭載されているA12 Bionicチップをベースに改良したモデルです。

iPad ProのCPU

| モデル | iPad Pro(2020) | iPad Pro(2018) | iPad Pro(2017) |

| CPU | A12Z Bionic | A12X Bionic | A10X Fusion |

数値的には、 A12XとA12Zの性能差はほとんどないと言って良いでしょう。 体感でも、 前モデルに比べて特別ここが速くなったというポイントは見当たりません。

グラフィック性能ではCPUより大きな差が現れましたが、 これも前モデルと比べれば微々たる進化といった印象です。 実際に違いを体感できるアプリはほとんど無いと言って良いでしょう。

広告/Advertisement

前モデルより低価格化、 コスパが向上

今年のiPad Proは2018年モデルに比べて同容量で1万円以上の値下げとなり、 (それでも安価とはとても言えないが)コストパフォーマンスは確実に向上しました。

消費者目線で言えば、 既にiPad Pro(2018)を持っている人が買い換える必要性は全くありませんが、 初めてiPadを購入する人、 またはPro以外のモデルから買い替えを検討している人にはこの機種を強く推したいところです。

| モデル | 2020年モデル (第4世代) |

2018年モデル (第3世代) |

| 64GB Wi-Fi | – | 111,800円 |

| 128GB Wi-Fi | 104,800円 | – |

| 256GB Wi-Fi | 115,800円 | 128,800円 |

| 512GB Wi-Fi | 137,800円 | 150,800円 |

| 1TB Wi-Fi | 159,800円 | 194,800円 |

12.9インチモデルの価格(執筆時点)

| モデル | 2020年モデル (第2世代) |

2018年モデル (第1世代) |

| 64GB Wi-Fi | – | 89,800円 |

| 128GB Wi-Fi | 84,800円 | – |

| 256GB Wi-Fi | 95,800円 | 106,800円 |

| 512GB Wi-Fi | 117,800円 | 128,800円 |

| 1TB Wi-Fi | 139,800円 | 172,800円 |

11インチモデルの価格(執筆時点)

ハードで目立った変化は、 ざっとこんな感じです。 2018年にフルモデルチェンジを果たしたiPad Proですが、 この時点で前モデル(2017)から飛躍的なスペックアップを果たし次世代コンピュータとしてある程度成熟していた面があります。 それゆえに、 今回のアップデートはその完成度をさらに高め、 ブラッシュアップしたものと捉えるのが妥当かと思われます。

それよりも本質は、 新モデルの登場とともにリリースされた新しいiPad OSにあるのです。 ここからは、 新しくリリースされたiPadOS 13.4の特徴とその意義について述べていくことにしましょう。

iPadOS 13.4でiPadが”変わる”

指、 スタイラス、 トラックパッド、 マウス…あらゆる入力体系でもスムーズに使える次世代のOS、 そのモデルケースが完成しつつある

iPad Pro(2020)の発売と同時にリリースとなったiPad OS 13.4は、 iPadの使い方、 スタイルをがらりと変えうる歴史的なアップデートとなりました。

新モデルの購入は見送ると言う方も、 お手元のiPadをiPadOS 13.4にアップデートして対応アクセサリを揃えるだけで、 これまでとは全く違うiPadの運用が可能になるのです。

iPadOS 13.4でできるようになったこと

・ トラックパッド(Magic Trackpad)に正式対応。 マルチタッチやジェスチャーにも対応

・ 標準のマウス操作にも対応。 スクロールや右クリックなど基本的な操作はもちろん、 各ボタンへの機能割り当てをはじめとする詳細設定もできるようになった

・ ライブ変換に対応

・ 純正の写真アプリがキーボードショートカットに対応

・ iCloud Driveのフォルダ共有が可能に(URLのみでファイルをシェアすることができる)

トラックパッドに対応、 UI・UXの完成度は上々

今回のアップデートからトラックパッド、 外部マウス(有線・Bluetooth)によるiPadの操作体系が正式に実装されました。 2つの操作体系は概ね共通のためここではトラックパッドによるiPadの操作感について主に述べさせてもらおうと思います。

使用感はMacのそれに近く、 縦スクロール、 および横スクロールによる画面の切り替えはもちろん、 スワイプアップでアプリ一覧を表示したり、 スライド一つでSlide Overのアプリを切り替えることもできます。 UI・UXの完成度は非常に高く、 指によるタッチ操作がなくても、 トラックパッド単体でほぼ全ての動作が完結します。 一方で、 タッチ入力とトラックパッド入力を組み合わせたとしても、 案外現実的に使えそうな印象を受けます。

これが個人的に一番驚きでした。 トラックパッドとタッチ操作、 2つの入力は本質的に排反であるというか、 相容れない印象があったためです。 かつてMicrosoftがWindows 8でマウス入力とタッチ入力の統合を試みて失敗したように、 性質の異なる複数の入力体系を一つのOSで共存させるというのは容易でないのです。

iPadは元々指によるタッチ操作をベースに発展してきたデバイスですから、 トラックパッドおよびマウスによるカーソル入力の導入においては、 2つの入力体系の共存、 言い換えれば 「トラックパッド・マウスでも現実的な使い方ができるかどうか」 が一番の課題であったわけです。

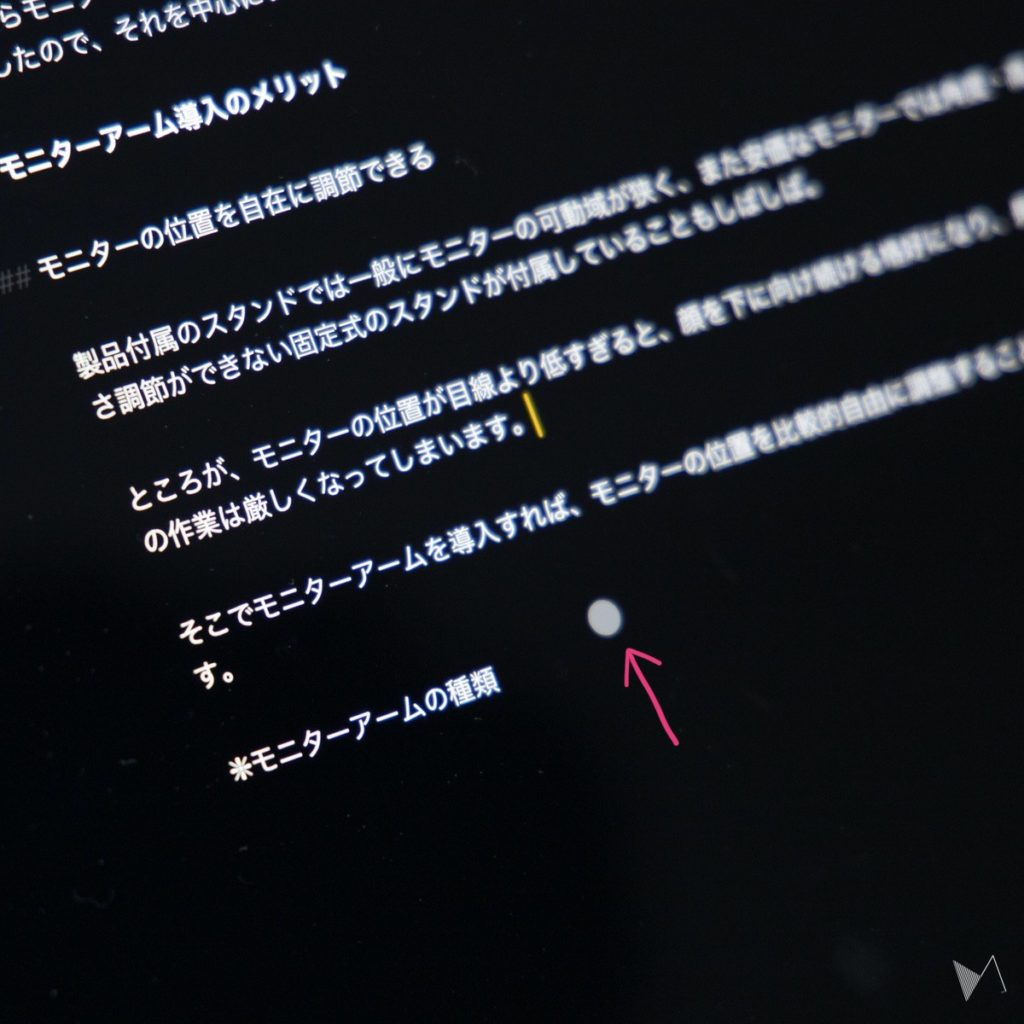

カーソルがアプリアイコンに近づくと…

引っ付くように変形。 アイコンが大きく表示され、 視覚的・体感的にスムーズな操作を実現する。

この観点でみると、 新たに実装されたカーソルUIではタッチ入力をベースとするiPadOSへの違和感ない融合を実現すべく、 様々な工夫がなされていることに気付きます。

iPadOSのカーソルUIは、 私たちがイメージするような従来の 「矢印型」 カーソルとは異なり、 対象に合わせて自在に形を変えるのです。 例えばアプリやアイコンに近づくと、 カーソルがこれに吸いつかれるようにして変形し、 スムーズに選択することができます。

下の例では、 テキストの上にカーソルを持っていくと一瞬でIビームに変形するのがわかります。

カーソルがテキストに近づくと…

瞬時に 「Iビーム」 へと変形。 このようにスムーズな操作体系が使い手にストレスを感じさせない

これらはいずれも些細な工夫ですが、 iPadOSという特殊な体系に合わせてUIをしっかりチューニングしてあるが故に、 実際に使っていても違和感・使いづらさを感じません。

要するに 「やっぱりiPadは指で操作する方が良いな」 と使い手に思わせない、 トラックパッド(マウス)単体でも十分現実的な使い方ができるように設計されています。 この意味で、 カーソルUIの完成度は非常に高いと言えるでしょう。

Magic Keyboard

PHOPTOGRAPH BY APPLE

iPadOSのトラックパッド対応を踏まえて、 Appleからはトラックパッド搭載の全く新しい 「Magic Keyboard」 が発売されました。

Smart Keyboard Folioと同様に本体にマグネット式のカバー部を取り付けて使うスタイルですが、 以下の点が従来と大きく異なります。

- トラックパッドを搭載している

- キー配列がMacBookのものとほぼ同様に

- iPad本体が宙に浮くフローティング構造

- iPadの角度は無段階で調節可能

- キータッチはシザー構造に(ストローク1mm)

- バックライトが点灯

- 側面下部にUSB-Cポートを搭載(ここからiPad本体の充電が可能)

特徴的なフローティング構造を採用したこと、 およびiPadの角度を無段階で調節できるようになったことで、 画面をみる目線の高さが上がり、 長時間の作業でも疲れにくくなりました。

加えて、 キーボード側に搭載されたUSB-Cポートの存在はiPad Proの拡張性向上に大きく貢献し、 本体を充電中もこのポートを介してデータのやりとりを行うことが可能になります(Magic KeyboardはこのUSB-Cポートを介してiPad Proのパススルー充電に対応しているため、 キーボードとiPad本体を別々に充電する手間が省けるというのも特筆すべきメリットです)。

Magic Keyboardに投資すべき?

私達消費者、 特にiPad Proユーザーにとって重要なのは、 3万円という大金を犠牲にしてこのキーボードを手に入れるべきか?という問題です。 2018年モデルのiPad Pro、 および最新の2020年モデルiPad Proを持っている人なら、 誰もがこの革新的キーボードの恩恵を享受することができます。

10.5インチから3代続けてiPad Proを使用してきた筆者の意見としては、 しかしながら、 強くお勧めすることはできません。 なぜならキーボードとトラックパッドによるメリットを最大限に発揮できるアプリが現状まだまだ少ないからです。

IMAGE BY APPLE

現在のiPadOSは発展途上です。 トラックパッドによるカーソルUIに対応するアプリはもちろん、 キーボードショートカットを活かせるアプリも、 Apple純正といくつかのサードパーティー製アプリに限定されます。 いわばOSがハードの使い勝手を制限している状態なのです。

後述のライブ変換も含めて、 iPadOSは今後さらに進化して、 PCやMacと同等かそれ以上のことができるようになると予想されます。 Magic Keyboardはその点で大きな意義をもつ製品である一方、 消費者目線で考えると現状で得られるメリットは少ないと言わざるを得ません。 少なくとも今のうちは 「すべての作業をiPad一台で行う」 くらいの気概がない限り、 このキーボードを購入して実用的に使うのは難しいでしょう。

目指すのはPCの”模倣”ではない、 ライブ変換とiPadOSの総括

iPadOS 13.4でもう一つ特筆すべきはMacでおなじみの 「ライブ変換」 に対応したことです。 ライブ変換の利便性については賛否両論ですが、 筆者は普段からMacでライブ変換を使用しており、 辞書からよく使う単語をスニペットとして登録・学習させているので、 今のところ比較的ストレスなく使えています。

対して、 iPadにおけるライブ変換の意義はMacのそれと少し異なります。 一つはキーボードとiPadの連携強化です。 ライブ変換の導入により、 キーボードによる入力中に指で画面に触れる回数が少なくなるでしょう。 入力系統が一本化されることで、 作業効率が格段に上がるはずです。

指によるタッチ操作

スタイラスによる入力

トラックパッドによるカーソル操作

キーボードによる入力

さらに本質的には、 入力系統としての 「キーボード」 の立ち位置がより明確になったとも言えるでしょう。 これまではiPadを使う中で 「指によるタッチ操作」 「Apple Pencilによる入力」 「キーボードによる入力」 がうやむやに混在していたのに対し、 新しいiPadOS 13.4からは 「タッチ」 「スタイラス」 「トラックパッド・マウス」 「キーボード」 による入力体系が明確に独立し、 スタイル・好みに応じた様々な使い道が示されます。

異なる入力系統が、 それぞれが中途半端になることなく共存できる次世代のOS。 それは従来のノートPCにはできなかったことであり、 iPadが切り開く新たな 「道」 そのものです。 今はまだ完成形に及ばないものの、 これからiPadが目指す方向性を明確に示したという点において今回のアップデートはとても大きな意義を有しているのだと思います。

iPad Pro(2020)は買いか?

最後に、 消費者目線で新型iPad Pro(2020)を購入すべきかまとめていきたいと思います。

iPad Pro(2020)の良い点・進化した点

- メモリが前モデル6GBになり、 一部のアプリで使用感が改善する期待アリ

- 超広角カメラが搭載されプリント・板書の記録やスキャンがしやすくなった

- Wi-Fi 6による高速通信に対応した

- LiDARスキャナは技術的に目を見張るものがある一方、 日常生活で役立つ場面はまだまだ少ないだろう

iPad Pro(2020)のイマイチな点

- 動画編集など一部の作業ではいまだにカクつくことがある

- カメラバンプの形状変更により純正キーボードの買い替えが必要になった

- 本体重量が若干増加している

- 11インチは前モデルよりバッテリー性能が若干低下してしまった

結論

- iPad Pro(2018)ユーザーは買い換えるメリットが少ない

- iPad、 iPad Air、 2017年以前のiPad Proを使用している人はこの機に買い換えるも良し

- 安くなった旧モデル(2018)を狙うより2020年モデルを購入する方がコスパが良い

- 買い替えない人も最新のiPadOS 13.4はダウンロードすべし

述べてきたように、 iPad Pro(2020)は前モデルとハード・スペックがほぼ共通しているため、 2018年モデルのユーザーがわざわざ本機種に買い換えるメリットはほとんどありません。

一方で、 Pro以外のiPadから乗り換えを検討しているなら、 最新の2020年モデルが最も有力な選択肢になります。 旧モデルは安くなっていますが、 2020年モデルではスペックアップにも関わらず同容量で1万円以上の値下げとなりコストパフォーマンスが高いため、 買うならこちらです。

iPad Proの魅力は用途に囚われずマルチな使い方ができるスペック、 第2世代Apple Pencilの利便性、 統一規格のUSB-Cを搭載していることなど様々です。

なおiPad Pro(2020)の購入は見送るという方も、 新しくリリースされたiPadOS 13.4をお持ちのiPadにインストールすることを強くお勧めします。 トラックパッド・マウス対応を初めとする大型アップデートにより、 従来と大きく異なるiPadの使い方ができるようになりました。

iPadOSも含めてiPadの使用スタイルはノートPCのそれへと一歩近づきましたが、 それでもまだノートPCの使い勝手には及ばず、 OSによりハードの機能性が制限されている印象は依然としてあります。 ここからiPadOSがどう進化していくか、 macOSの模倣に終わらず、 iPadにしかない価値を確立できるのか、 ユーザー目線で注目していきたいところです。

SOURCE

九条ハル

九条ハル