きさみん

きさみん

メロ

メロ

きさみん

きさみん

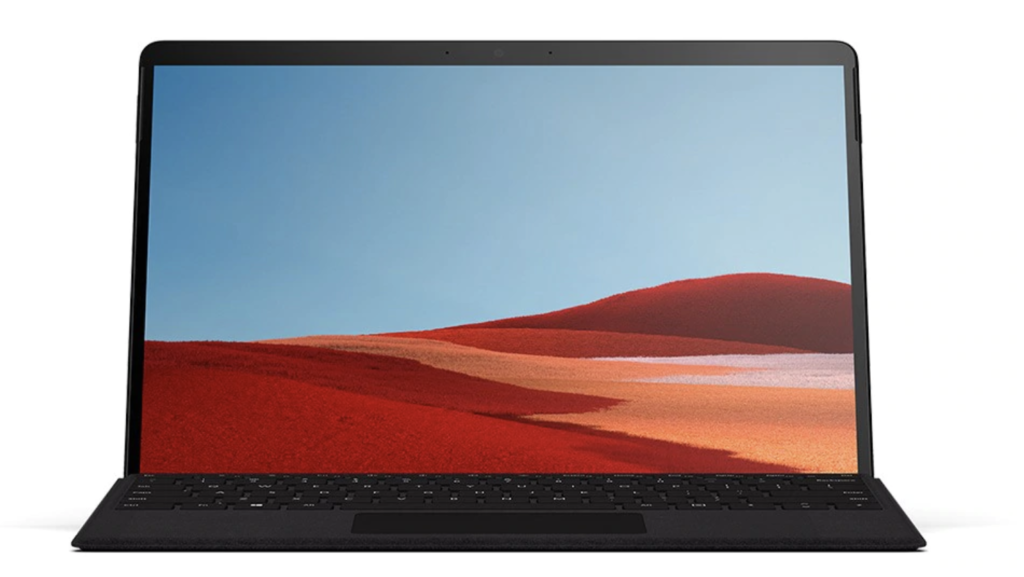

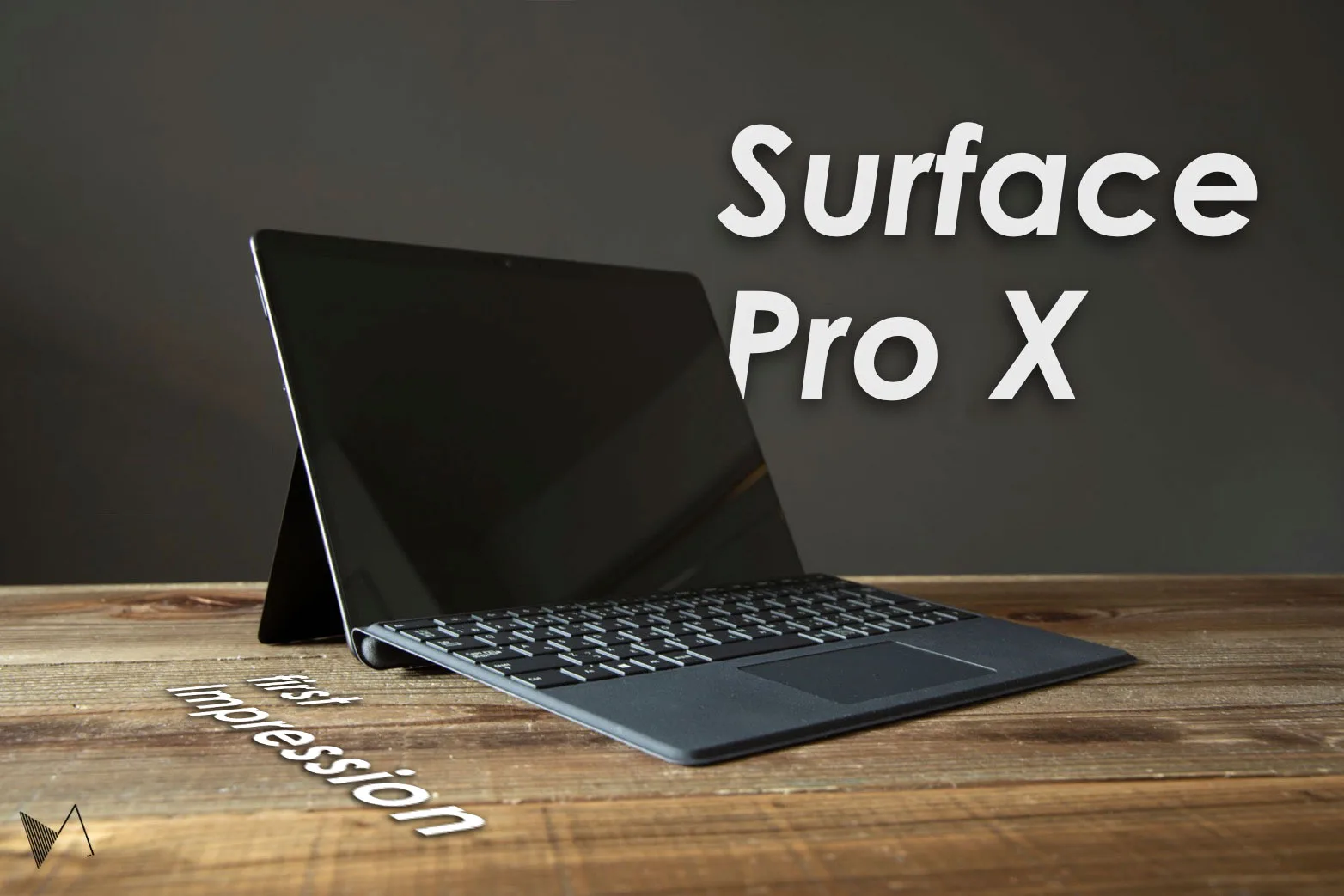

…という訳で購入いたしました、 Microsoft 「Surface Pro X」 16GB、 256GBモデル。

昨年10月のMicrosoftイベントで 「Surface Pro 7」 と並んで発表された、 もう一つのSurface Pro。 最大の特徴は、 SoCに一般的なPCで採用されている x86 アーキテクチャではなく、 Armアーキテクチャを採用した点にあります。

ArmアーキテクチャのSoCは通常スマートフォンやタブレット向けに最適化されているため、 Windowsを搭載するArm PCは数も少なく、 「Surface Pro X」 はとても珍しく興味深いラップトップと言えるでしょう。 ここでは、 そんな 「奇種」 を出したMicrosoftの思惑と、 Arm版Windowsの実力を簡単に見ていきたいと思います。

Surface Pro X – スペック

| CPU | Microsoft SQ1 (Snapdragon 8cxをベースにCPU・GPUを強化したモデル) |

| GPU | Adreno 685 |

| メモリ | 8/16 GB(LPDDR4X) |

| ストレージ | 128/256/512 GB |

- スマホ・タブレット向けのArmアーキテクチャを搭載するWindows PC!

13インチ PixelSense ディスプレイ

解像度:2880×1920(267ppi)

アスペクト比:3:2

照度:450ニト

カメラ:フルHD、 Windows Hello対応

重量 774g(キーボード除く)

前面

- 従来のSurface Pro Xよりベゼルレスでスマートなデザインに

USB3.0 Type-C × 2

Sueface Connect ポート × 1

Sueface キーボードコネクタポート

nano SIM × 1、 ヘッドホンジャックはなし

WAN Snapdragon X24 LTE modem

対応バンド 1〜5/7/8/12〜14/19/20/25/26/28〜30/38〜40/41/46/66

- LTEモデム内蔵でインターネットに常時接続が可能!

| タッチ | 10点マルチタッチ |

| スタイラス(別売) | 新型 Surface Slim Pen(4,096段階/傾き検知) キーボード上の収納部でワイヤレス充電可能 |

| キーボード | フルサイズバックライトキーボード (ストローク:1.3mm) |

| バッテリー | 13時間(38Wh、 公称値) |

| 付属AC アダプタ |

65W(Surface Connect) |

| Wi-Fi | IEEE 802.11ac |

| Bluetooth | Bluetooth 5 |

| 本体サイズ | ヨコ 287 × タテ 208 × 厚さ 7.3 mm |

| カラー | マットブラック |

| OS | Windows 10 Home/Pro |

- Surface Pro 7 より 1mm 以上薄く、 2.5h 長い駆動時間

Surface RTの雪辱を果たす後継機

現在、 市場に出回るWindows PCの多くはIntel製、 AMD製共に 「x86アーキテクチャ」 のCPUを内蔵しています。 特にラップトップではCPU・GPU・チップセット一体型のSoCを搭載する機種が大半を占めるようになりました。

一方、 スマートフォンのSoCと言えばモバイルデバイスに特化した設計の 「Armアーキテクチャ」 が市場を独占している状態で、 iPhone、 Androidを問わずほぼ全てのスマホが ArmアーキテクチャをベースとするSoCを搭載している訳です。

Armアーキテクチャのシェアトップはモデム製造・半導体メーカーの Qualcomm で、 同社の Arm CPU 「Snapdraggon」 はLTEモデムを標準搭載し、 多くのAndroidスマホで採用されています。

ArmアーキテクチャベースのCPUは、 PC向けのアーキテクチャよりも省電力で、 インターネットへの常時接続を想定した設計になっているのが特徴です。 こうしたメリットに注目した Microsoft は、 ArmベースのSnapdragonに最適化された Windows 10(WoA:Windows 10 on Arm)の開発に力を入れるようになりました。

Arm版Windows最初の挑戦は、 Windows RTをOSとして搭載する初代 「Surface RT」 でした。 ところが、 当時 Windows 向けアプリの大半は x86 で動作するように作られていたため、 Arm 上で動かせるPCアプリなどほとんど存在しなかったのです。 結局、 Surface RTが大きな成功を収めることなく終わってしまったのは容易に想像のつくことです。

今回の 「Surface Pro X」 は、 そんなSurface RTのスピリットを継承する後継機といっても過言ではありません。 大きく異なるのは、 x86 向けのアプリもWoA上で実行できることです。

WoAに搭載されているのは 「x86 エミュレータ」 というもので、 x86向けに書かれたアプリをリアルタイムでArm命令に変換することで、 ArmネイティブのOSでも x86 アプリを実行することができる、 というもの。 エミュレーションにはアプリの動作が遅くなってしまう( 「変換」 という余分な処理が加わるため)弱点もありますが、 WoAではOS側がArmネイティブでコードされているために、 従来のエミュレーションより動作性が高くなっているのも特徴です。

このおかげで、 通常のPCと同じように一般的な Windows アプリを利用することができ、 かつ省電力でインターネットへの常時LTE接続というArm CPUの強みも活かせるようになりました。 これこそ、 Microsoft が力を入れる 「Arm版Windows」 の意義であり、 私達消費者側から見たメリットでもあると言えるでしょう。

Arm CPUの恩恵を受け、 筐体の小型化に成功したSurface Pro X。

SoCにSnapdragonベースの 「Microsoft SQ1」 を採用

Surface Pro XはSnapdragon 8cxをベースにCPU・GPU周りを強化した Armアーキテクチャ 「Microsoft SQ1」 をSoCに採用しました。 先述の通り、 Surface Pro XはArmアーキテクチャの採用によって省電力化、 インターネット常時接続、 そして設計の簡略化・小型化を実現しています。

SQ1チップの恩恵は目に見えるところで現れています。 明白なのは筐体の小型化です。

従来の Surface Proシリーズに比べて厚みは 1mm 以上薄くなり、 筐体はそのままにディスプレイサイズは拡大され、 かなりスマートなデザインになりました。

13インチのディスプレイは 12.3インチの Surface Pro 7と比べても非常に大きく感じられ、 またナローベゼルも相まって引き締まった印象を受けます。 解像度は十分満足できるグレードで、 かつ最大輝度が 450 ニトであり体感的にもかなり明るく感じられます。

厚さは 7.5 mmとかなりスリムで、 第7世代のiPad(厚さ 7.3 mm)と比べても遜色ありません。 まさに、 タブレットを扱う体験に近いといって良いでしょう。

左側面には音量ボタンと2つのType-Cポート。 筐体の薄さが際立つ。

右側は電源ボタンとSurface Connectポートのみ。 イヤホンジャックは薄さの代償になった。

USB 3.0 の Type-Cポート(USB PD対応! )も2つ搭載され、 Surfaceの給電やデータのやり取り、 映像出力等がこの2つで全て完結するようになっています。 ただし Type-C 経由で給電した場合、 僕の実験環境では最大でも40W前後にとどまり、 Surface Connect 経由(65W)よりパワーで劣る結果になりました。

「Microsoft SQ1」 はベースとなる Snapdragon 8cx(最大2.75 GHz)より最大クロック周波数が 3 GHz と高く設定されており、 CPU温度が適した範囲内であればより強力な性能を発揮することができます。

SIMカードスロットとSSDモジュールは筐体の裏蓋を開くだけで簡単にアクセスすることができます。 通常のラップトップでは手間のかかる SSD の換装が容易に可能なのは、 Surface Pro Xの大きな特徴です。 SSDは 2230サイズ のM.2 NVMeですが、 現状日本市場ではこのサイズのSSDに関して入手性が極めて悪く、 今後の改善が見込まれるところでもあります。

専用スタイラスはキーボード上部に収納でき、 ワイヤレス充電も可能だ。

キーボードと一体になったスタイラス

Surface Proシリーズを PC として使いたいと思ったら、 やはり別売のキーボードは必須となるでしょう。 Surface Pro Xのキーボードは専用のスタイラスと一体になったデザインになっており、 Microsoftストアではキーボードとスタイラスのセットとして販売されています(もちろん、 キーボード単体の販売もあります)。

Surface Pro Xのキーボードは、 従来の Surface Proシリーズと同じく上部がマグネット式になっており、 これを本体に吸着させて用いるタイプカバー式になっています。 大きく異なる点としては、 タイプカバーのマグネット部分にスタイラスを収納するくぼみがあり、 ここに専用の 「Surface Slim Pen」 を収納することでスタイラスのワイヤレス充電が可能になっています。

マグネット部分を本体にくっつけるとスタイラスの収納部が間に格納される仕組みになっており、 見た目のスマートさ、 そして紛失防止の意味でも非常によく考えられた設計になっていると言えます。

キーボード使用時はスタイラスが格納されて見えないようになっている。

マグネット部分を開くとスタイラスの収納部が姿を表す。

Surface Pro Xに合わせて新しく設計された 「Surface Slim Pen」 は筆圧検知が 4,096段階、 傾き検知が付いているだけでなく、 従来の Surface ペンよりもレイテンシ(遅延、 応答速度)が大きく向上しています。

僕は iPad Pro(2018)と第2世代のApple Pencilを愛用していますが、 書き心地、 およびレイテンシはこれと比較しても違和感を感じることはなく、 遅延についてもほとんど気になりませんでした。 個人的には、 Surface ペンと言えば Apple Pencil と比べてどこかモッサリしていて遅延も多い印象があったのですが、 こと 「Surface Slim Pen」 に関しては別物と言って良い仕上がりで本当に驚かされました。

新設計のSurface Slim Penは遅延が少なく傾き検知も優秀。 そのクオリティーはApple Pencilに勝るとも劣らない。

省電力化のはずが…深刻なエミュレーションの”壁”

ARM版Windows 10(WoA)最大の強み、 それが電力消費の効率化です。 先述の通り、 ARMベースのプロセッサは元々スマホやタブレットなどの小型端末に向けて設計されているため、 PC向けのx86アーキテクチャと比べて省電力性に優れています。

ところがそのメリットを発揮できたのはARM64にネイティブで対応するアプリを使用している時のみで、 それ以外のアプリではパフォーマンスが大きく低下し、 バッテリーの減りも目に見えて激しくなる傾向にあるようです。

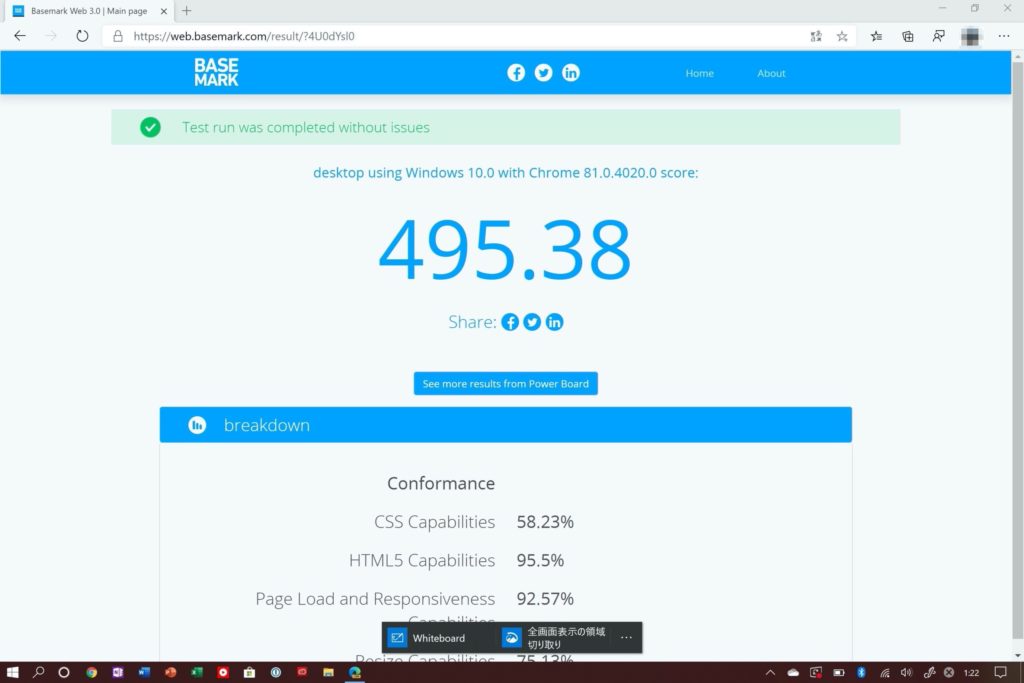

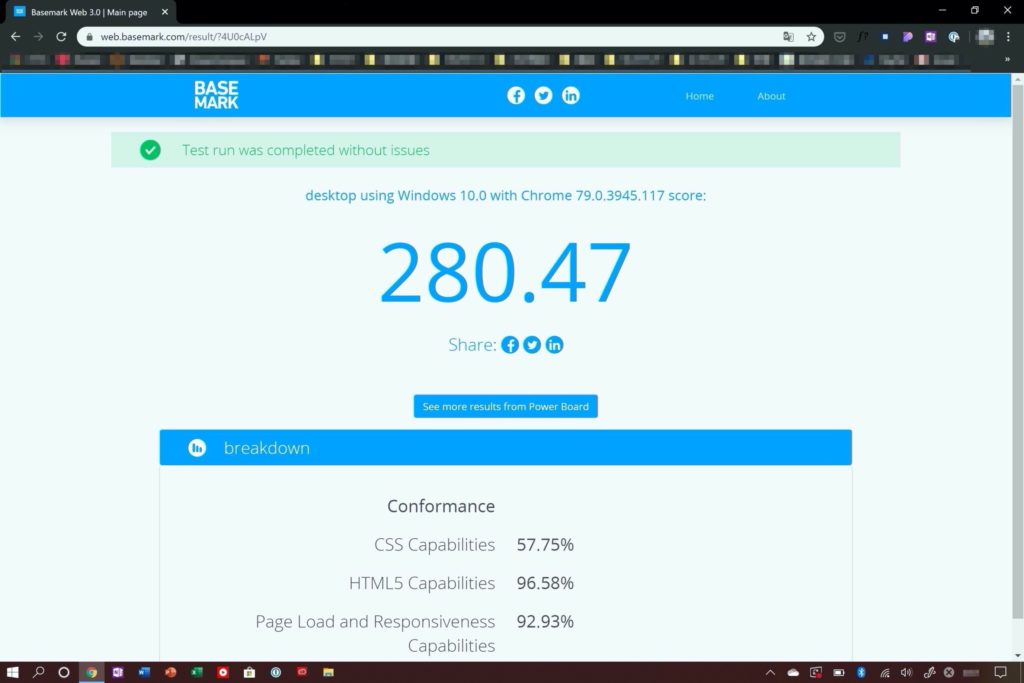

例えば、 ARM64に既に対応するα版のChromium Edge(Canary版)とx86(32bit)版のGoogle Chromeについて 「Basemark Web 3.0」 (Basemark Oy)を実行したところ、 Chromium Edgeは 「495.38」 という高いスコアを叩き出したのに対し、 Chromeの方は 「280.47」 と随分低くなってしまいました。

BaseMark Web 3.0 のスコア(ARM64版Chromium Edge, Canary版)

BaseMark Web 3.0 のスコア(x86版Chrome)

きさみん

きさみん

最も明白な原因は前述のエミュレーションです。 ARM64ネイティブで動作するChromium Edgeと異なり、 ChormeにはARM64版がありません。 よってx86(32bit)版をARM命令に変換して動作させる手間が必要になります。 結果、 アプリ自体は一応動作するものの、 ARMに最適化されたアプリと比較してパフォーマンスが低下してしまうのです。

これはChromeに限ったことではなく、 現時点で多くの標準アプリがARMアーキテクチャ(64bit)では動作しない、 または最適化されていない状態にあります。 そもそもARM版Windowsが十分に普及していない現状、 各PCアプリのARM64への対応が進まないのは当然のことであって、 それゆえにこの問題に関しては当分悩まされることになるのでしょう。

そもそも動作しないアプリも

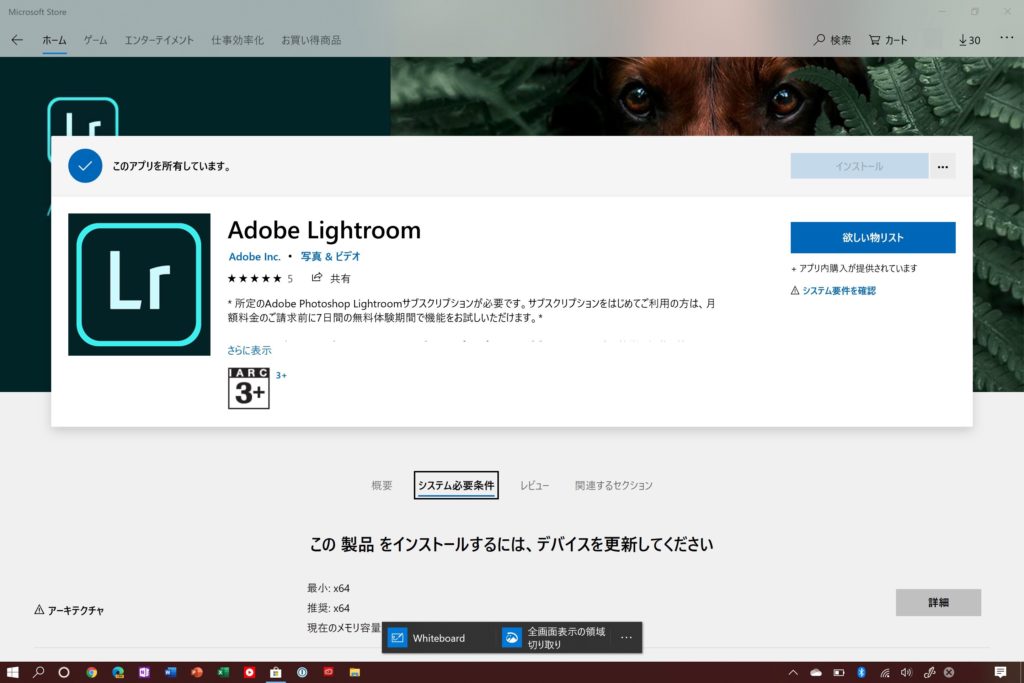

もっと致命的な問題があります。 Arm版Windows 10(WoA)が搭載する 「x86 エミュレーション」 は、 x86(32bit)動作のアプリケーションをARM上で動かすための機能です。 ところがARM64をサポートせず、 かつ32bitのx86をサポートしないアプリの場合はARM命令への変換ができないので、 そもそも開くことができません。

最近では多くのアプリケーションが32bitのx86ではなく64bit駆動のx86(x64と総称される)でコードされるようになっているため、 誰もが使う定番アプリがSurface Pro Xでは使えない、 という珍現象が起こってしまうのです。

| 対応アーキテクチャ | ||

| x86 | 32 bit | 動作可能 |

| x64 | 64 bit | × |

| ARM64 | 64 bit | 動作可能 |

まとめると、 x64(64bitのx86)版しかサポートしないアプリはSurface Pro Xで動かせないことになります。 この代表例が、 Afobe Creative Suiteのアプリ群です。 例えば最新の 「Photoshop 2020」 や 「Illustrator 2020」 はx64しかサポートしておらず、 Arm版Windowsで使う場合は32bit(x86)に対応する数年前のモデルを使わなければなりません。 「Lightroom」 や 「Premiere」 も最新バージョンは x64 に移行しているため、 Surface Pro Xでは使うことができないのです。

ゲームに目を向けると、 OpenGL 1.1以上のAPIで書かれているx86版のゲームは全て動かすことができません。 他には、 BlenderやCinebenchなどのベンチマークソフト、 ATOK(日本語入力)などが x64 で動作することから、 そもそもインストールができないか、 できたとしても動作に不具合が多く使い物になりませんでした。

x64版しかないアプリはインストールできないか、 できたとしても動作に不具合があった。

Armプロセッサの採用によりSurfaceで初めてLTE常時接続を実現

最後に、 Surface Pro Xで特筆すべき点がもう一つあります。 それがnanoSIMまたはeSIMでLTE常時接続が可能になっていることです。 これもまたArmプロセッサを採用するメリットの一つであり、 Surface Pro Xの場合は全モデルが物理nanoSIMカード、 またはアプリ経由のeSIMによるLTE接続に対応しています。

Windows標準アプリの 「モバイル通信プラン」 からは 「GigSKy」 や 「Ubigi」 などのグローバルサービスの他、 auのデータプリペイドサービス(1500円/1GB)も利用することができます。 特にeSIMは場所を問わず、 使いたい時に短期契約ができるので、 海外に行った際、 その他旅行先などで重宝することでしょう。

個人的にはType-Cポートが2つあるのが嬉しい。 Surface Connectは…いらないかな。

改善点はあるが、 モバイルPCのモデルケースとして大きな意義を持つ一台

以上を踏まえると、 現時点におけるSurface Pro Xのターゲットとしては、 クリエイターや学生よりもむしろOffice系やブラウザアプリなどを中心に使用し、 海外を含む様々な場所へ出張するようなビジネスマンが適しているのでしょう。

現状ではARMプロセッサの強みを最大限に活かせるアプリが限られているものの、 省電力で持ち運びに適したコンパクトな筐体、 そしてLTE接続が可能でスタイラスも使えるという点で次世代の 「モバイルPC」 に求められることを贅沢に詰め込んだ一台であることは間違いありません。

不透明なのは、 ARM64に対応するアプリケーションが今後どれだけ増えていくのかという点です。 例えばブラウザアプリでは、 MozillaのFirefoxやα版のChromium Edgeなどが既に対応しており、 ARM版Windowsに最適化された環境が徐々に整えられつつあります。 Adobeも主要アプリのARM64対応に向けて開発を進めているとしており、 具体的な公開時期は不明なもののいずれはPhotoshopやLightroomなどの定番アプリも使えるようになるものと思われます。

一方で、 いまだ大半のアプリがARM64をサポートしておらず、 またそれらのアプリが将来対応していくのか否かも全くわかりません。 Surface RTと同じような失敗には終わってほしくない。 そんな期待もあって、 Surface Pro Xは僕にとって重要な一台となりました。

きさみん

きさみん

メロ

メロ

きさみん

きさみん

SOURCE

九条ハル

九条ハル