近年私たちの家庭に急速に普及しつつある 「スマートスピーカー」 。 「Alexa(アレクサ)」 を搭載するAmazon Echoや、 「Google Assistant」 を搭載するGoogle Homeがその代表例です。

これらは単なる 「しゃべるスピーカー」 と誤解されがちですが、 照明やデジタル家電をAlexaと紐づけることで、 スマートフォン上のアプリや音声だけで操作できるメリットがあります。

Amazon EchoやGogle Nestなどのスマートスピーカーで期待されているのが 「スマートホームハブ」 としての活用。 すなわち、 ネットワークで接続された様々なデジタル機器(IoT機器)を音声でコントロールする起点としての役割です。

Alexaをはじめとする音声アシスタントは、 スマートスピーカーやスマートフォン上のアプリから紐付けたIoT機器を操作するためのハブとして機能する。 IMAGE BY QUEST STAFF

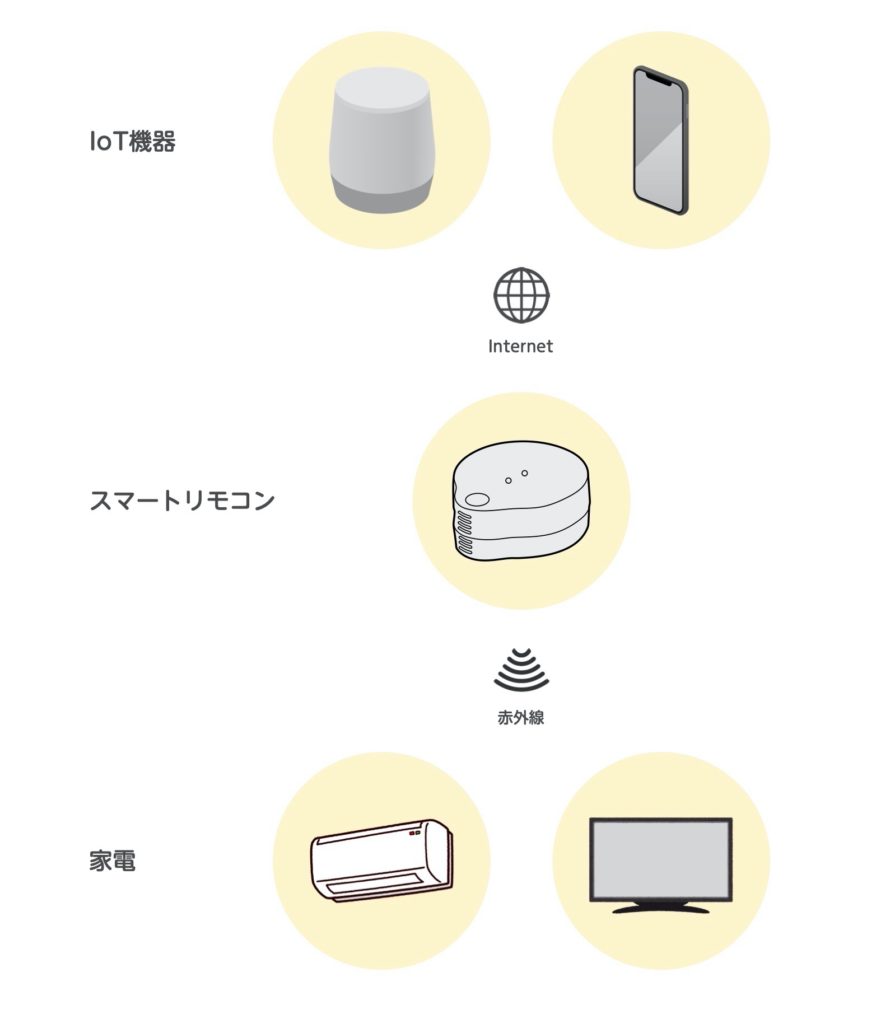

とはいえ、 スマートスピーカーを介した音声操作には家電側の対応が不可欠。 リモコンで操作する従来の家電、 たとえばテレビ、 エアコン、 照明など。 これらは赤外線式のリモコンで操作するタイプがほとんどですよね。

ところが、 これらスマートスピーカー非対応の家電を手軽に自動化し、 音声操作を可能にするためのアイテムが存在します。 …そう、 「スマートリモコン」 です。

IoTとは

従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ(センサー、 住宅・建物、 車、 家電製品、 電子機器)が、 ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続され、 相互に情報交換をする仕組み。 「Internet of Things」 の略で、 しばしば 「モノのインターネット」 と訳されます。

昔は、 インターネットで通信する 「モノ」 と言えばパソコンくらいでした。 現在では、 スマートフォン、 タブレット、 デジタルカメラやスマートスピーカーなど、 様々な機器がインターネットを介した通信(Wi-Fi接続)を利用しています。

そこで、 近年はこれらのデジタル機器をまとめてIoTと呼称するようになったのです。

IoT機器は 「インターネットに接続していること」 を前提とし、 ネット環境を介して複数のデバイスで連携したり、 データの共有、 送受信が行えるなどのメリットを有しています。

広告/Advertisement

スマートリモコンとは何か

スマートリモコンは、 既存の家電や機器を 「IoT化」 するデバイスの総称です。

一般的なテレビやエアコン等は、 操作するのに赤外線式のリモコンが必要になります。 スマートリモコンは自身が仲介となって物理リモコンをネットワークに接続することで、 スマートフォンやスマートスピーカー等のIoTデバイスから家電を操作することを可能にします。

複数のリモコンを一台のスマートリモコンに集約した上で、 スマホやスマートスピーカー等のloT機器から遠隔操作を可能にする。 IMAGE BY QUEST STAFF

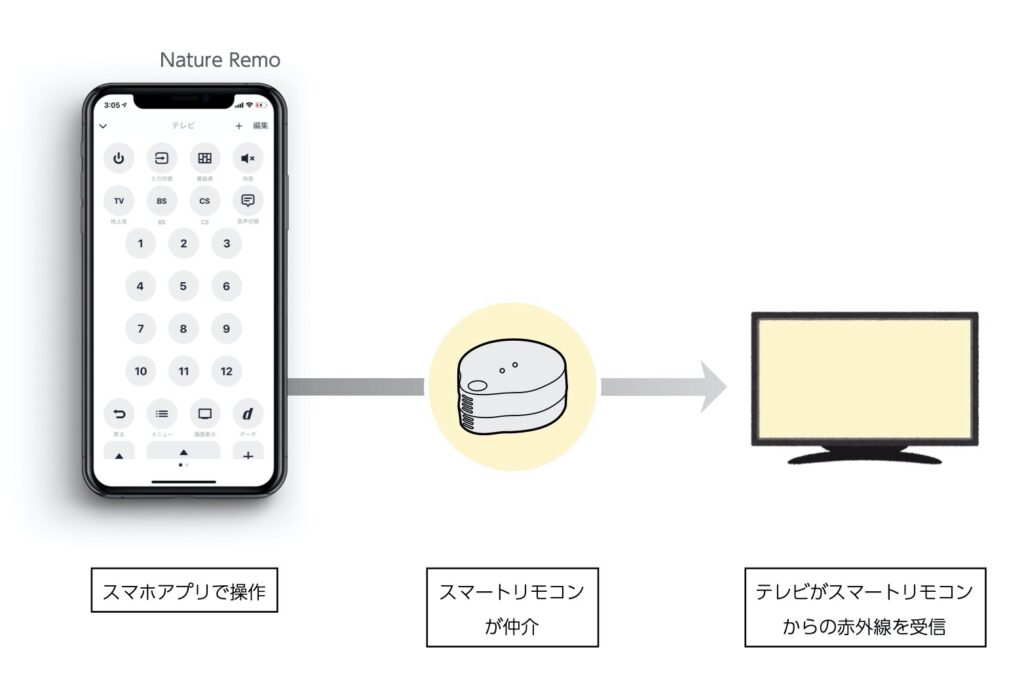

スマートリモコンの仕組みを見てみましょう。 テレビのリモコンを例にとると、

- チャンネル3のボタンを押す

- リモコンから 「チャンネル3」 の情報の赤外線が飛ぶ

- テレビ本体がその赤外線を受信して、 チャンネルを3にする

通常はこの3ステップでテレビを操作します。

ここで 「スマートリモコン」 の近くで赤外線リモコンのボタンを実際に押して、 その情報を記憶させます。 するとスマートリモコンが赤外線リモコンの代わりとして振る舞ってくれる訳です。

さらに、 スマートリモコンにはネットワーク接続機能がついているので、 同じネットワークを介してスマホやスマートスピーカーなどのIoT機器から家電を遠隔操作することができます。

スマホからスマートリモコンを介してテレビを操作する際のイメージ(画像はNature Remoの例)

たとえばスマホからスマートリモコンを介して家電を操作する場合、

- スマホ上でチャンネル3のボタンを押す

- インターネットを介してスマートリモコンにリクエストが届く

- スマートリモコンから 「チャンネル3」 の情報の赤外線が飛ぶ

- テレビ本体がその赤外線を受信して、 チャンネルを3にする

この4ステップで操作が可能になるのです。

スマートリモコンを導入するメリット

これまでは、 エアコンならエアコン用のリモコン、 テレビならテレビ用のリモコン、 という風に別々のリモコンで別々の家電を操作していました。 ところがスマートリモコンは複数台のリモコンを記録することができるため、 あらゆる家電の制御をこの一台に集約することができます。

また、 ネットワーク環境さえあれば、 家だけでなく屋外からでもスマホを介して家電を遠隔操作できるのが大きな魅力です。 例えば、 帰宅する前に予め暖房をつけておく…とか、 さらに細かく 「エアコンを26度に設定しておく」 といった操作も可能です。

スマートリモコンの中には温度センサー、 湿度センサー、 GPSセンサー、 そして照度センサーなどを搭載している製品があり、 これらの場合 「室温が18度以下になったら暖房をつける」 「自宅に近づいたら自動で電気とエアコンをつける」 「夕方、 薄暗くなってきたら自動で照明をつける」 などの高度なワークフローを設定することもできます。

スマートリモコンの多くは1万円もしない安価なものばかりですが、 値段を優に超える高い機能性を持っていることは間違いないと言えるでしょう。

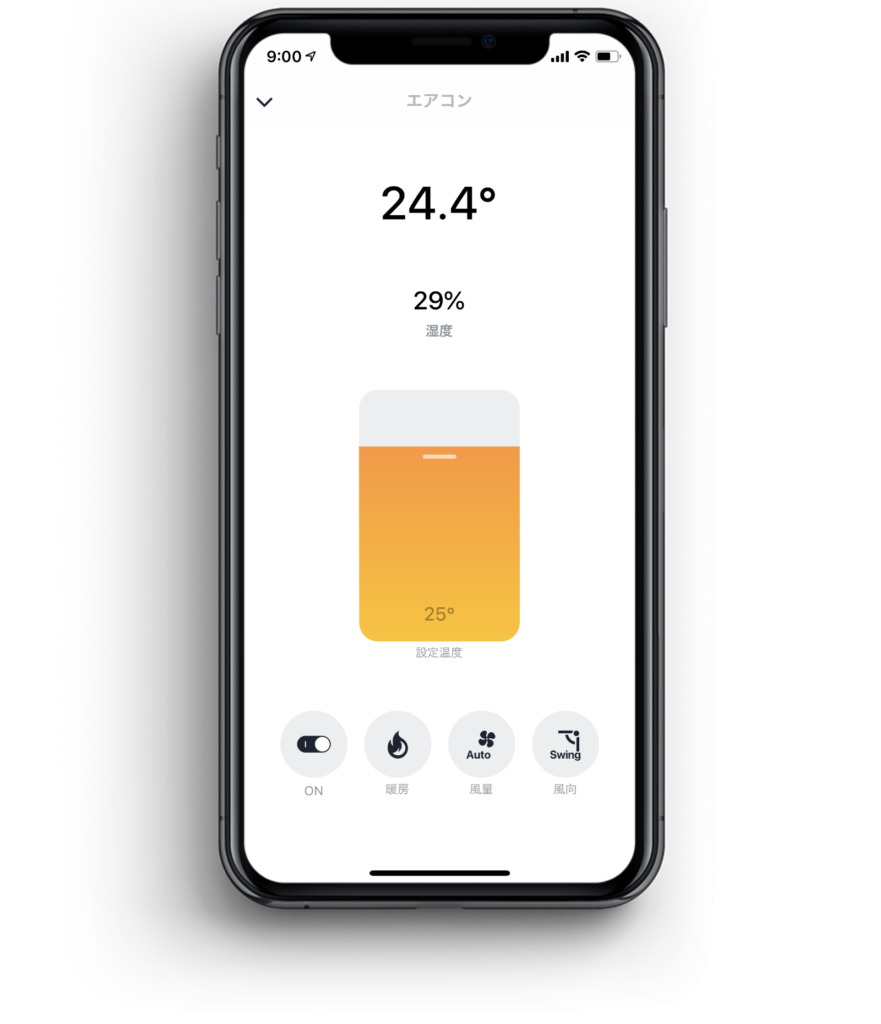

スマートリモコンがあれば、 あらゆる生活家電の操作をスマホに集約できる。 IMAGE BY NATURE

スマートリモコンでできること

スマートリモコンにできることは多岐にわたり、 また製品によって機能が異なるため、 全てを理解するのは容易ではありません。 そこで、 ここではほとんどのスマートリモコンに共通する基本機能についてまとめます。

スマートリモコンでできることを知っておけば活用の幅がグッと広がるとともに、 スマートスピーカーと組み合わせて使う際にも役立つはずです。

リモコン学習にはプリセットと手動設定がある

スマートリモコンに赤外線式のリモコンを登録する際、 通常は一つずつボタンを押してそれぞれの機能をスマートリモコンに学習させる必要があります。 これだと、 例えばテレビのリモコンなら 「電源ボタン」 「チャンネル1のボタン」 「チャンネル2のボタン」 …というようにいちいち各ボタンを押してスマートリモコンに学習させないといけないので、 面倒です。

ところが、 予め 「プリセット」 が用意されているメーカー・家電のリモコンであれば、 一度スマートリモコンに認識させるだけで全ての機能が使えるようになります。 プリセット対応の家電やメーカーについては、 機種によって異なります。

例えばエアコンは 「Nature Remo」 のプリセットに対応しているので、 一度認識させるだけで電源のON/OFFから温度調節、 モード切替、 風向まであらゆる操作が可能になる。

プリセットに対応しない機器は、 各ボタンを別個に登録しなければならないので面倒だ。

一つのボタンに複数のアクションを登録可能な 「マクロ機能」

主流のスマートリモコンなら大半はこの 「マクロ機能」 を搭載しています。 たとえばスマホ上でボタンを押したら 「テレビの電源ON → 入力切替 → レコーダーON」 …というように、 1つのボタンで複数のアクションを実行することができます。

ほかにも毎朝 「照明をONにする → テレビをONにする → コーヒーメーカーをONにする」 といった様な、 ルーティンワークの自動化にマクロが適しています。

作成した操作(アクション)はスマートリモコンの専用アプリから実行することはもちろん、 スマートスピーカーによる音声操作で実行することも可能です。

「Nature Remo」 のマクロでは、 操作の順番とアクション間のインターバル(間隔)を設定できる。 上では 「朝6:45になる」 というトリガーで 「テレビON → テレビのチャンネルを8にする」 というアクションが起こるようにルールを設定したところ。

マクロを利用してテレビのチャンネルを一覧でチェックする操作を作成した。 「チャンネルを3にする」 「チャンネルを4にする」 …という各アクションを並べ、 一定間隔で順番に実行させることで実現している。

センサーを介した自動制御

スマートリモコンには、 トリガーを設定することでこれを条件に特定の 「アクション」 を実行させる機能が備わっており、 製品によって 「シーン」 「ルール」 などさまざまな呼ばれ方をします。

たとえば、 「朝6時になったら照明をONにする」 といった場合。

このときは 「朝6時になること」 がトリガーとなり、 「照明ON」 というアクションを実行します。 このような 「ルール」 はスマートフォンの専用アプリ上で自分好みにカスタマイズできます。

さらに温度センサー・照度センサー・GPSセンサー・人感センサーなどをトリガーに設定して高度なワークフローを作成することも可能です。

- 室温が25度以上になったらエアコンをOFF

- 湿度が25%以下になったら空気清浄機をON

- 夕方、 薄暗くなってきたら室内の照明をON

- 自宅の半径200m以内に入ったらテレビと暖房をON

- 人の動きを30分以上検知しなかったら室内の照明をOFF

といったように組み合わせ次第で実用的なコントロールができます。 搭載するセンサーの種類は機種によって大きく異なるので、 スマートリモコンを選ぶ上で重要なポイントになるでしょう。

「Nature Remo」 は温度・湿度・照度・GPS・人感センサー全てを搭載しているため、 多種多様なワークフローを作成できます。 上はGPSセンサーを利用して、 「自宅の半径100m以内に近づいたら自動で暖房をONにする」 というルールを作ってみた例。 家に帰る頃には部屋がポカポカに暖まっています。

広告/Advertisement

既存家電を声で操作しよう

スマートリモコンはスマートスピーカーと併用することで真価を発揮する。 PHOTOGRAPH BY NATURE

スマートリモコンは単体でも十分便利ですが、 Amazon EchoやGoogle Nestなどの 「スマートスピーカー」 とセットで使うことでその真価を発揮します。 すなわち、 AlexaやGoogleアシスタントに話しかけるだけで、 エアコンやテレビの操作が可能になるのです。

スマートスピーカーとスマートリモコンを連携する

PHTOGRAPH BY AMAZON/NATURE

Alexa(アレクサ)とスマートリモコンを連携する場合は、 スマートフォンの 「Amazon Alexa」 アプリで専用の 「スキル」 を有効化する必要があります。 Google Assistantとスマートリモコンを連携する場合は、 スマートフォンの 「Google Home」 アプリでスマートリモコンをGoogleアカウントに紐付けます。

AlexaとGoogle Assistantには、 それぞれ2種類の連携方法があります。 「スマートホーム機能」 と 「カスタム機能」 のことで、 (ややこしいことに)AlexaとGoogle Homeでそれぞれの呼称が異なります。

・ カスタムスキル : カスタム機能に相当

・ Conversation Actions : カスタム機能に相当

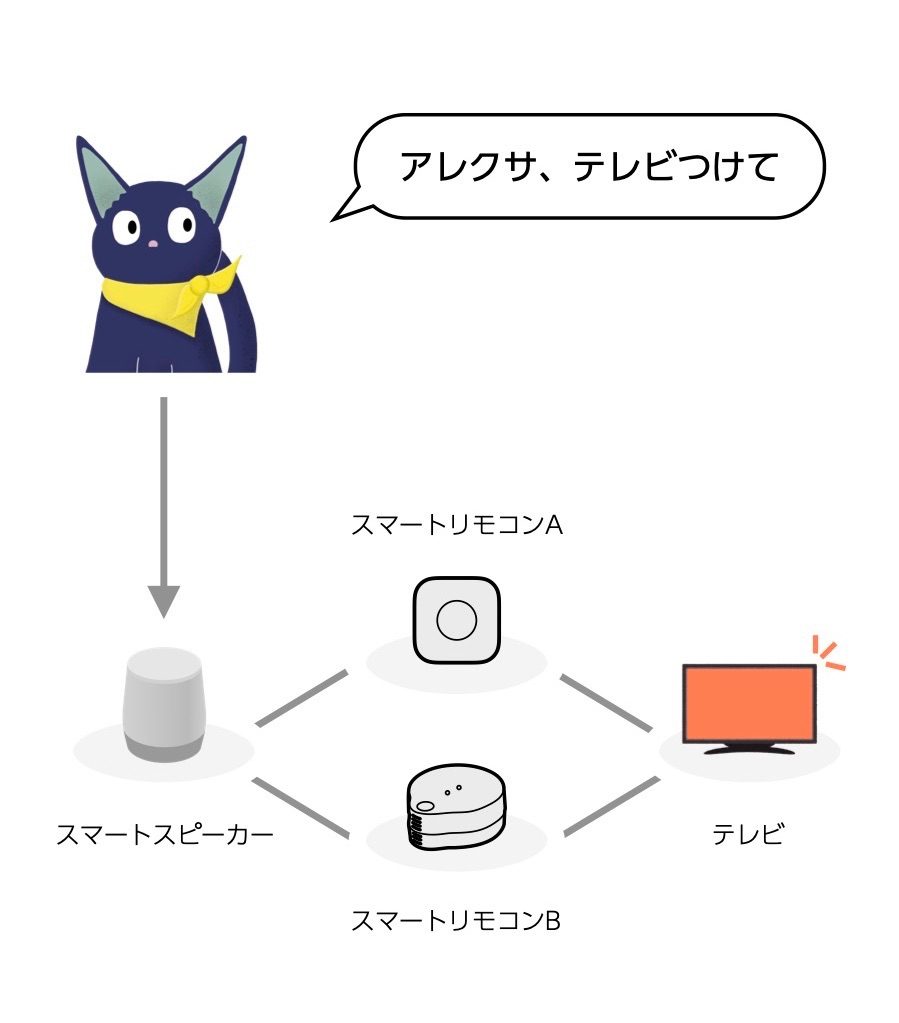

簡単に言えば、 「スマートホーム機能」 はあらゆるIoT機器を音声で簡単に操作できるように、 AmazonやGoogle側が自ら用意した操作体系のこと。 スマートホーム機能に対応しているIoT機器なら、 「Alexa、 テレビをつけて」 「OK Google、 電気を消して」 などと、 自然な言い回しでIoT機器を直感的に操作することができます。

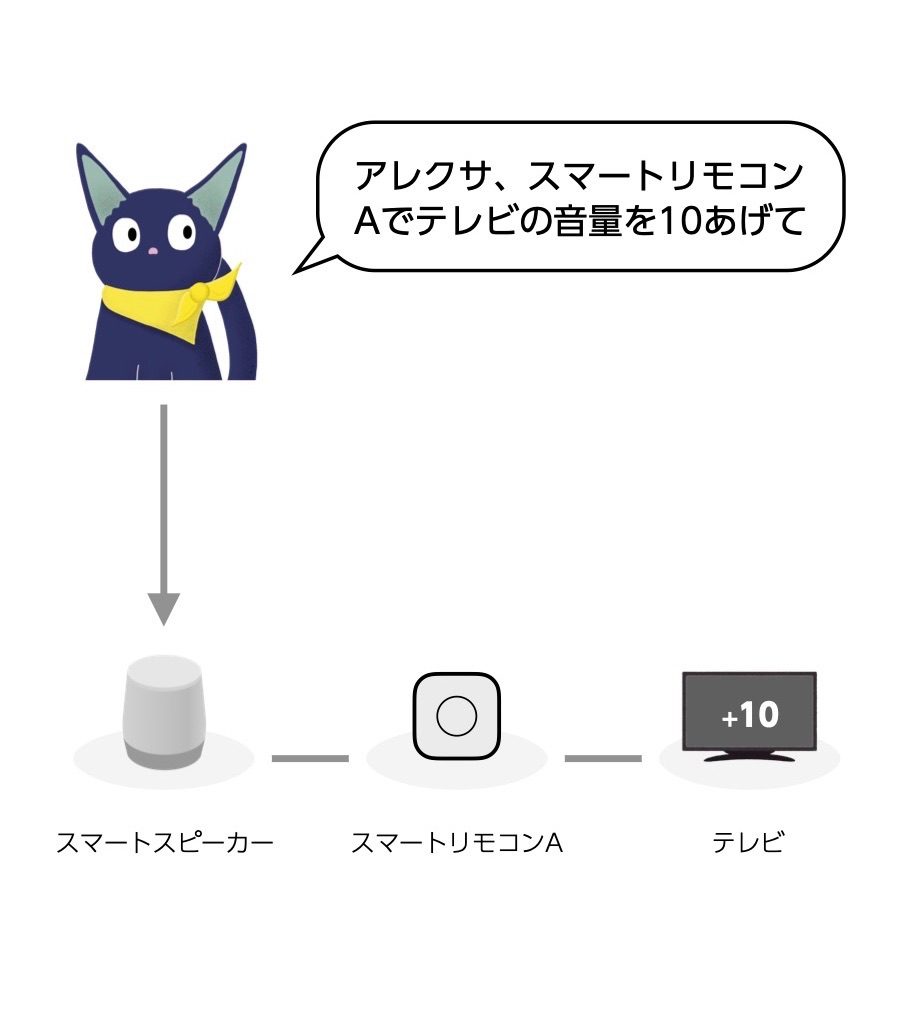

対して 「カスタム機能」 は、 スマートリモコンの各メーカー側が独自で実装した機能を利用するために用意された操作体系です。 カスタム機能では、 スマートリモコンの名称やメーカー名を語頭に付して 「Alexa、 (スマートリモコン名)を使ってテレビの音量を5あげて」 「OK Google、 (スマートリモコン名)を使ってエアコンを22℃に設定して」 というように命令します。

スマートホーム機能に比べて文言は複雑になってしまいますが、 より細かい指示ができるのが特徴です。

「Alexa、 テレビつけて」 「OK Google、 電気消して」 など、 シンプルな言い回しで直感的な指示が可能。 ただし、 実行できる操作は電源のON/OFFなどシンプルなものに限られ、 メーカー独自の複雑な機能には対応していない。 一度の命令で複数の動作が実行でき、 さらにどのスマートリモコンでも共通して使えるのが強み。

「Alexa、 (商品名)でテレビの音量を10上げて」 という風に、 文頭に商品名を付して命令する。 テレビの音量操作やチャンネル変更、 エアコンの温度調節など複雑な動作も音声で指示することができる一方で、 言い回しは少々ぎこちなくなってしまう。

このように2つの連携方法が並存しているのは、 スマートホーム機能で実行できることがシンプルな操作(電源のON/OFFなど)に限られ、 またできる操作の種類も少なかったため、 これを補完するものとしてカスタム機能が用意されたという経緯が背景にあります。 現在はシステムの簡略化が進んでおり、 いずれはスマートホーム機能にコマンドが集約されるでしょう。

スマートホーム機能とカスタム機能の比較

一般に、 スマートホーム機能とカスタム機能には以下のような特徴があります。

- ナチュラルな言い回しで命令できる

- 電源のON/OFFなどシンプルな操作が中心で、 メーカー独自の細かい操作には非対応

- 一度の命令で複数台の操作が可能(台数制限がない)

- ワークフロー(ルール、 シーン)が使える

- 文頭に商品名をつけて命令する

- エアコンの温度調節やテレビの音量変更など、 細かい操作ができる

- 照明、 テレビなど家電のカテゴリー単位で1台ずつしか操作できない

- ワークフローが使えない

ところが、 最近はスマートホーム機能(スマートホームスキル・Directed Actions)の発展が目覚しく、 従来カスタム機能でしかできなかったエアコンの温度調節やテレビの音量調節などの細かいアクションも 「スマートホーム機能」 で操作できるようになってきました。

また、 Alexaの 「定型アクション」 機能、 またはGoogle Homeの 「ルーティン」 機能を使えば、 命令時のコマンド文を自由に変更したり、 実行する操作を細かく設定することも可能です。

上記の理由から、 「カスタム機能」 を利用する機会は以前に比べて少なくなりました。 通常の使用用途であれば 「スマートホーム機能」 を使ってスマートスピーカーとスマートリモコンを連携するだけで十分事足りると思われます。

Alexa・Google両対応のスマートリモコン8選

Alexa・Google Homeの両方に対応するおすすめのスマートリモコンをご紹介します。

LiveSmart 「LS Mini」

Nature Remo (第3世代)

Nature Remoシリーズは、 機能の豊富さ・専用アプリの使いやすさ・スマートスピーカーとの相性、 すべてにおいて非常に完成度の高い製品です。

値段こそ張るものの、 GPSや温度・湿度・人感センサーなどによる自動制御が可能で、 マクロ対応、 主要家電のプリセット対応など、 欲しい機能はすべておさえています。 Amazon Alexa、 Googleアシスタントからの音声操作にも対応。

Nature RemoはAPIが公開されているため、 自分でプログラムをカスタマイズすることもできるのもメリットですね。

Nature Remo mini (第2世代)

SwitchBot ハブミニ

SwitchBotシリーズは、 中国Wonderlabsが展開するスマートリモコンのブランドです。 日本では、 Wonderlabsによる直販のほか、 サンワダイレクトからも同型が展開されています。

「SwitchBotハブミニ」 は、 既存の 「SwitchBot Hub Plus」 を、 機能はそのままに小型軽量化したもの。 本体のイルミネーション機能など一部省かれている点はあるものの、 一辺6.5cmの小柄さに約4千円という価格設定は、 多くの人にとって魅力に感じられるはず。

ラトックシステム 「RS-WFIREX4」

LinkJapan 「eRemote」

LinkJapan 「eRemote mini」

ORVIBO 「Magic Cube」

SOURCE

九条ハル

九条ハル