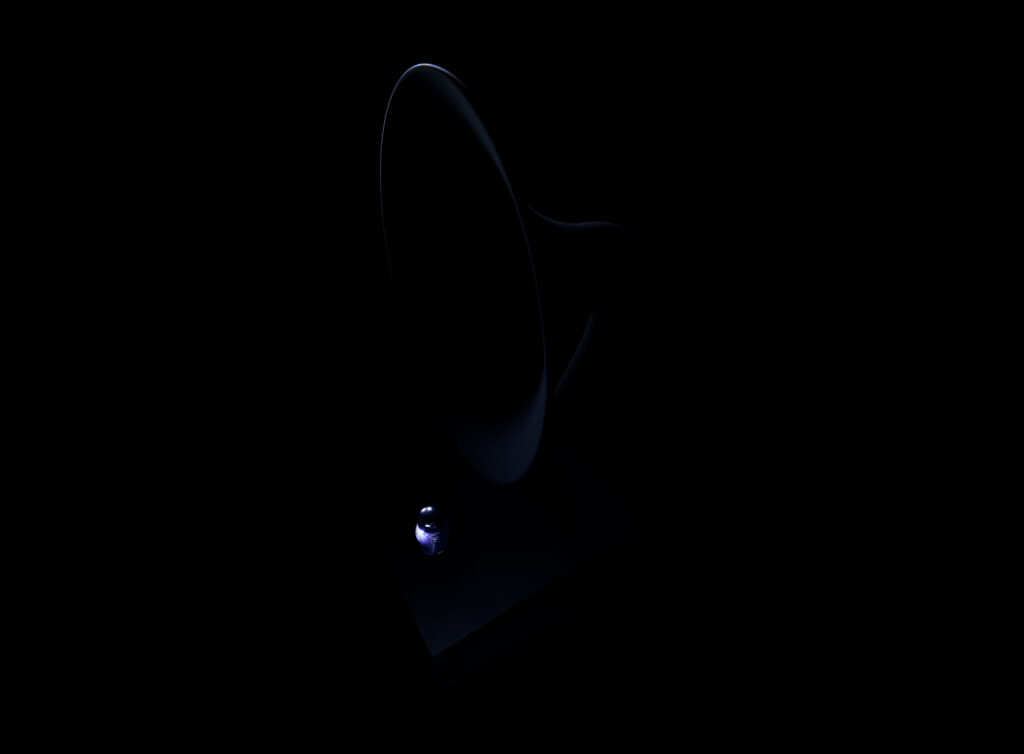

2021年3月12日、 理化学研究所の東京連絡事務所でお披露目された一つのプロトタイプ。 それは10の52乗ギガバイトという莫大な情報を保存する、 未来のストレージデバイスでした。

「Black Hole Recorder」 は、 ”月と同じ情報量”を扱える、 未来の蓄音機です。 莫大なデータをやり取りするのは、 内部に光る2つの人工ブラックホール(という設定)。 ここでのブラックホールは、 情報を一時的に保存する 「引き出し」 の役割を果たします。 人類がブラックホールを理解した時代においては、 容器内の温度を調節するだけで、 データの記録から引き出しまで自在なのです。

とてもユニークなプロトタイプですが、 全てが妄想というわけでもありません。 制作の出発点は、 理研iTHEMSの上級研究員を務める横倉祐貴博士が発表した論文にありました。

ブラックホールに吸い込まれたらおわり?

「ブラックホールに吸い込まれたものはどうなるか」 と問われた時、 多くの人は”消える”と答えるでしょう。 では試しに、 リンゴ をブラックホールの中へと投げ入れてみます。 一般相対性理論に基づく古典的なブラックホールは光すら脱出できない重力のバリアと特異点で構成され、 やがて自重に耐えきれなくなって、 取り込んだリンゴ と共に消滅するのでした。

ところが、 これは 「情報は常に保存される」 という量子力学の大原則に反しています。 世の理を記述する物理にとって、 このパラドックスは今日も続く議論の的となったのです。

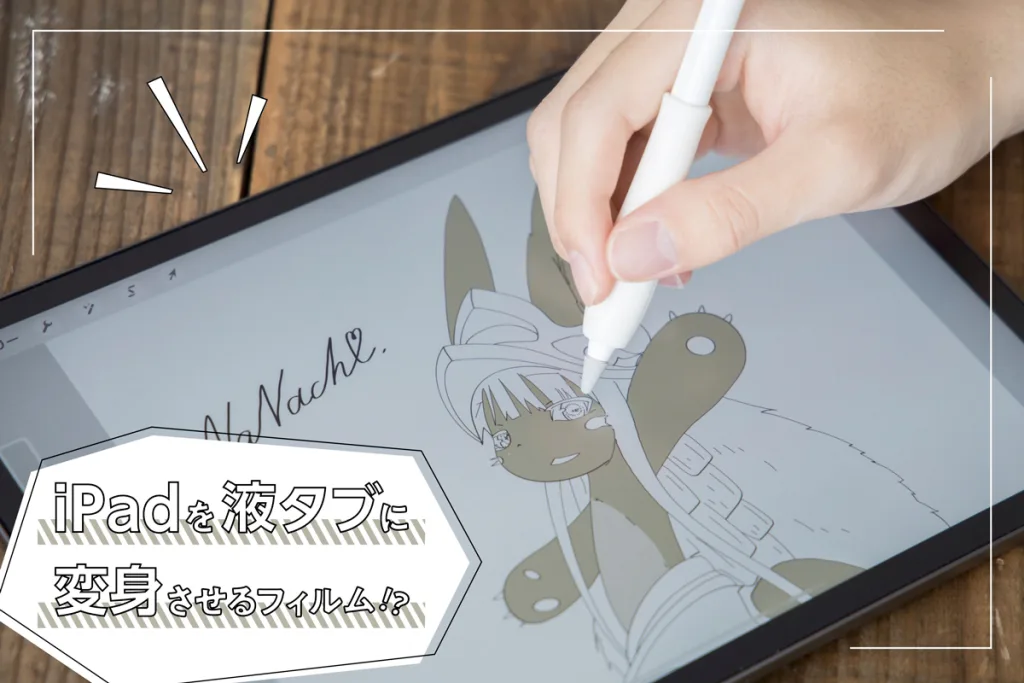

ブラックホール理論について説明する横倉祐貴博士。 PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

横倉先生は、 一般相対性理論と量子力学の双方に整合的なブラックホールの捉え方を模索してきました。 2020年7月に発表された論文によれば、 より現実的な量子ブラックホールは表面と内部構造を持つ高密度な物体であり、 中の物質は固体でも液体でも(はたまた気体でも)ない、 いわばブラックホール相という新たな 「相」 に転移し得るとされています。

するとブラックホールの中に放り込まれたリンゴ は、 極度の重力下で粉々になりながらも、 別のかたちでそこに 「存在」 していることになる。 ブラックホールに取り込まれた物質は、 消えて無くなってしまうのではなく、 中にきちんと”保存”されている——

一方で、 ブラックホールから逃げ出せる”粒子”というのも(数は少ないが)一定数存在し、 これはブラックホールの 「蒸発」 として数学的に記述されます。 例えば投げ入れたリンゴ の情報だけを選択的に 「蒸発」 させる方法がわかれば、 ブラックホールを引き出しに見立てた情報の出し引きができるようになるかもしれません。

広告/Advertisement

プロトタイプに落としこむ

謎多きブラックホールの正体は、 超大容量の 「ストレージ」 かもしれない——そんな夢のある仮説をカタチにするのは、 プロダクトデザイナーの中田邦彦さんと、 ADKの小塚仁篤、 貞賀健志朗さん両名を中心としたデザイナー・クリエイター集団。 「径0.1mmの微小なブラックホールを搭載した未来の情報ストレージ」 を想定し、 実際にプロトタイプとして具現化するという難題に取り組みました。

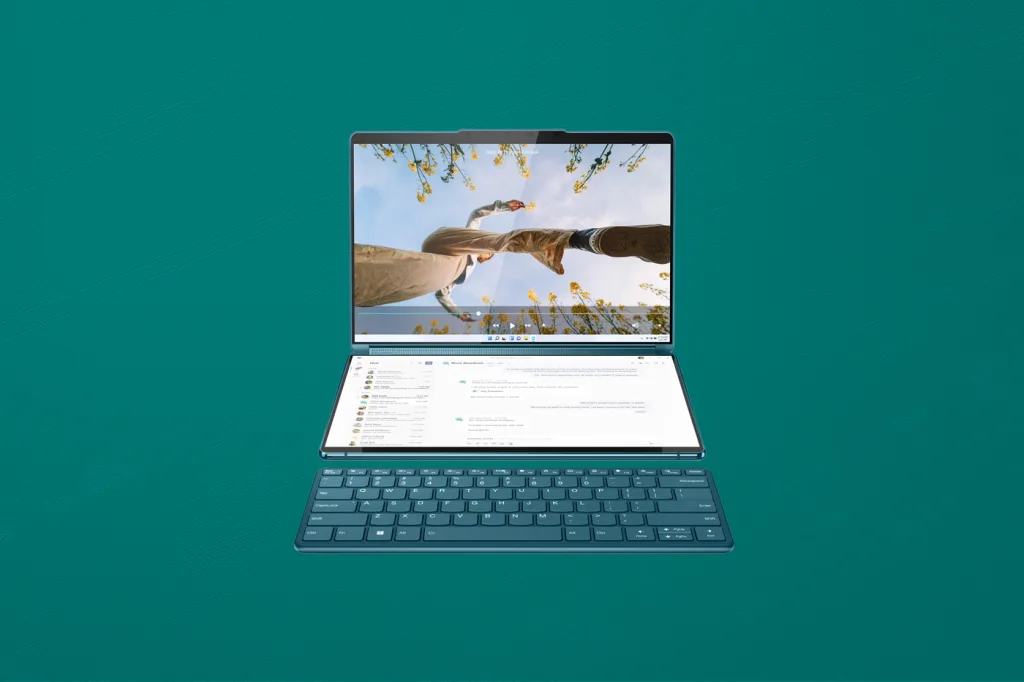

左から、 初田哲男博士(iTHEMS プログラムディレクター)、 横倉祐貴博士(同上級研究員)、 中田邦彦氏(プロダクトデザイナー)、 小塚仁篤氏(SCHEMA クリエイティブ・ディレクター)、 貞賀健志朗氏(addict クリエイティブ・ディレクター)

「Black Hole Recorder」 を制作したのは、 理化学研究所 数理創造プログラム(iTHEMS)とADKのクリエイティブ・ブティック 「SCHEMA(スキーマ)」 、 イノベーションデザイン・ブティック 「addict」 、 およびテイラーイノベーションズ等が参画する 「Useless Prototyping Studio」 。

科学的な 「仮説」 を元に、 未来を変えるかもしれない可能性を 「空想」 し、 プロトタイプとして 「具現」 化する。 一見役に立たないプロトタイプでも、 科学に親しみのない私達の心を刺激し、 未来へのインスピレーションを与えてくれるかもしれない。 そんな発想の元に生まれたデザインスタジオです。

今回お披露目されたプロトタイプは、 Useless Prototyping Studioが提案する作品の第一弾に過ぎず、 今後も科学原理への 「好奇心」 を軸に様々なプロトタイプを制作していくそうです。

「科学に興味を持ってもらうきっかけに」

![]() 九条ハル

九条ハル

今回 「Black Hole Recorder」 の開発に携わったメンバーの方々に、 制作の背景についてお話を伺ってきたよ!

——数理創造プログラム(iTHEMS)という枠組みの中でUseless Prototyping Studioを発足させる意義について教えてください。

初田哲男博士(以下敬称略) 「富岳」 のコロナ関連研究のように、 明後明後日役立つようなものでなければならないものもあります。 対してiTHEMSは新しい原理原則をゼロから生み出すところなので、 より長期的な目線で研究を進めることができます。 基礎研究がひょっとすると将来に繋がるかもしれないという(今回のような)切り口は、 iTHEMSだからこそできることだと思うし、 他で必ずしもできるとは限りません。

——今回の取り組みが、 これから研究に携わる学生や若者に与えるメッセージについて。

初田 科学に関心を持つきっかけは、 難しい数式を勉強したり、 史実を知るだけじゃなくて、 いろんな入り口があると思うんです。 特に科学の道に進むか悩んでいる人やそもそも科学に関心の少ない人にBlack Hole Recorderを見てもらうことで、 ブラックホール、 ひいては科学という分野に興味を持ってもらえるかもしれない。 そういう入り口としての役割があるんじゃないかと考えています。

——ブラックホールという壮大な概念をプロダクトに落としこむ上で、 苦労した点はありますか。

小塚仁篤さん(SCHEMA クリエイティブ・ディレクター、 以下敬称略) 前提として、 仮説を理解する段階のハードルが高かったです。 クリエイターやデザイナーがモノを作る際、 目に見えない本質も含めて、 作る対象をどこまで理解しているかが重要になる。 実際の研究理論を理解しないままカタチに落とそうとすると、 リアリティーが失われてしまいます。 今回はそこの追求に時間を費やしました。

中田邦彦さん(プロダクトデザイナー、 以下敬称略) 普段プロダクトをデザインする時は、 あらかじめ中に入るものが決まっているんです。 例えばスマートフォンであれば、 バッテリー、 カメラ、 というように。 そこから実際に使用される場面を想定して、 形を設計していきます。 「Black Hole Recorder」 の場合、 熱制御の仕組みをはじめ今の技術的に不可能な部分をいかにして空想で補っていくか、 そのすり合わせに最も苦労しました。

——内部構造に関してもある程度構想はあった。

小塚 ある部分とない部分があります(笑)。

中田 最も主張したいのは、 搭載する2つのブラックホールでした。 その他の部分は、 将来的にブラックホールを利用したストレージが生み出されたとき、 最も近しいであろう仕組みを提案し、 その見立てをもとにデザインしています。

——最後に、 プロジェクトの今後の方向性について教えてください。

小塚 好奇心に従うのが第一です。 その上で、 今回プロトタイプを作ってみて気づいたことはあるし、 私達の意図がどれだけ皆さんに伝わっているか否か、 それを踏まえてどのように発展させるか考えていく必要があります。 プロジェクト全体を通じて、 科学者とそれ以外の業種が、 お互いに好奇心を刺激されるようなテーマに取り組んでいきたいと考えています。

広告/Advertisement

「Black Hole Recorder」 の実物を公開

IMAGE BY Useless Prototyping Studio

今回紹介した 「Black Hole Recorder」 の実物が、 3/14(日)〜3/21(日)のあいだ、 日本科学未来館にて特別公開されます。

展示では会場全体を実験空間として活用。 会場の音をすべて録音し、 すべてBlack Hole Recorderに記録します。 将来的には、 記録した音を電波としてブラックホール(これは本物! )に送る計画もあるそうです。

Black Hole Recorderのコンセプトや基になった仮説を詳しくご覧になりたい方は、 こちらの公式サイトをチェックしてみてください。

SOURCE

九条ハル

九条ハル