アップルのラップトップMacBookシリーズには、 モビリティに優れた 「MacBook Air」 と性能に特化した 「MacBook Pro」 の2種類が存在します。

自分にとってベストな一台を選ぶには、 用途に応じて必要な機能・スペックを比較検討することが大切です。 本記事ではMacBookを選ぶ理由から、 現行のラインナップ、 そして用途別のおすすめモデルまで徹底的に紹介します。

レビュー記事はこちら

MacBook全モデルの比較表

| MacBook Air | MacBook Pro | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 13インチ | 13インチ | 15インチ | 14インチ | 16インチ | |

|

|

||||

| 発売年 | 2020 | 2022 | 2023 | 2023 | |

| 重量 | 1.29kg | 1.24kg | 1.51kg | 1.55kg〜 | 2.14kg〜 |

| SoC |

|

|

|

|

|

| 画面 | 13.3インチ | 13.6インチ | 15.3インチ | 14.2インチ | 16.2インチ |

| 特徴 |

|

|

|||

| 輝度 | 400ニト | 500ニト | 1000ニト (ピーク輝度:1600ニト) |

||

| 解像度 | 2560×1600 (227ppi) |

2560×1664 (224ppi) |

2880×1864 (224ppi) |

3024×1964 (254ppi) |

3456×2234 (254ppi) |

| SSD |

|

|

|||

| RAM |

|

|

M3

M3 Pro

M3 Max

|

M3 Pro

M3 Max

|

|

| バッテリー | 49.9Wh | 52.6Wh | 66.5Wh | M3 70Wh M3 Pro・Max 72.4Wh |

100Wh |

| 価格※2 | 134,800円〜 購入 |

164,800円〜 購入 |

198,000円〜 購入 |

248,000円〜 購入 |

398,800円〜 購入 |

- 最大120Hzリフレッシュレート

- 税込。 2023年11月時点

広告/Advertisement

MacBookを選ぶ理由

普段使いに最適化されたシステム

もともと集団作業の効率化をコンセプトに企業目線で開発されたWindows。 一方でMacintosh(マッキントッシュ)は真性のパーソナルコンピューターとして作られ、 常にユーザー目線の使いやすさを意識したアップデートが施されてきました。

現在はどちらも一般家庭で広く利用されていますが、 プライベート利用に馴染みやすいOSとそれを支えるハードの組み合わせは、 Macならではの魅力といえます。

IMAGE BY QUEST

最初のパーソナルPCに適している

Macの核たるオペレーティングシステム 「macOS」 は、 UI・UX含むユーザーインターフェースの美しさ、 またシステムの扱いやすさから定評を得てきました。 デザイナーやクリエイターといった業界のプロが好んで使用する印象も少なからずあって、 どこか初心者には扱いづらいものと思われがちなのが残念なところ。

実際はビギナーにこそおすすめしたい、 慣れやすく親しみやすいOS——それこそがmacOSであると思います。 これまでiPhoneやiPadを使ってきたなら、 操作性の近いMacに慣れるのもそう難しくありません。

デザイナー・エンジニアに嬉しい環境

よく 「デザインに強いMac」 と言われる背景には、 豊富なフォントシステムやデザイン全般の充実した開発環境があります。

macOSのベースであるUNIXはコンピューター向けのOSとして古い歴史を持ち、 開発に携わるエンジニア・プログラマーに愛されてきました。 特にiPhone・iPadにおけるアプリケーション開発やWebキット開発との親和性が高いこともあり、 これからプログラミングをはじめたいという人にとってmacOSは有力な選択肢になります。

IMAGE BY QUEST

洗練されたプロダクトデザイン

スティーブ・ジョブズが最初のMacBook Airを発表した2008年と比べて、 現在のMacは 「ブランド」 としての特性を強く帯びるようになりました。 すなわちMacを買うということは、 単に 「PCを買う」 ということ以上に 「ブランドものを買う」 という感覚、 付加価値を伴う行為として認識されつつあるのです。

価格の高さも皮肉的な一因ではありますが、 このトレンドを後押しした大きな理由は洗練されたハードと内部設計でした。

筐体の美学は勿論のこと、 他のPCに比べ高精細なディスプレイと使いやすさで群を抜くトラックパッドはMacBookの大きな特徴といえるでしょう。 いまやソフトよりハードを理由にMacを選ぶ人が増えている、 というのは重要な傾向です。

MacBookの選び方

本体サイズと重量

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

ラップトップですから、 当然 「持ち出しの頻度」 が優先して考慮すべき点になります。 出先にPCを持ち出して作業する場面がほとんどなのであれば、 16インチのMacBook Proは選択肢から外れるでしょう。

16インチはモバイルノートというより、 ある程度据え置きで使うワークステーションとしての性格が強いからです。 持ち運びはできますが、 喫茶店の丸テーブルをそれ一つで占領してしまうサイズ感は非実用的ですし、 何より2.0kgを超える重量がネック。

頻繁に持ち出すとなれば、 他の荷物を削減するなど一定の妥協を迫られます。 そもそも、 16インチ級のPCが入るバックパックとなれば種類が限られてきますしね。

13〜14型は一般的なノートPCのサイズ感で、 対応するケースやバックパックの種類も豊富にある。 PHOTOGRAPH BY QUEST

高校・大学の授業で使用する、 あるいはライトな書類作成やプログラミング、 写真編集などの用途であれば13〜14型でも十分こなせます。 A4サイズのバックパックでもすっぽり収まるサイズ感ですし、 重量も1kg台なので携帯性に優れていると言えます。

| MacBook Air | MacBook Pro | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 13インチ | 13インチ | 15インチ | 14インチ | 16インチ | |

|

|

||||

| 重量 | 1.29kg | 1.24kg | 1.51kg | 1.55kg〜 | 2.14kg〜 |

特に出先での作業がほとんどでバッテリー持ちを重視するのであれば、 スペースを占有しない小ぶりなサイズ感に卓越したバッテリー性能をもつ 「MacBook Air」 が有力な選択肢になります。 一方で、 自宅での作業が中心で持ち出す頻度がそれほど多くないのであれば、 16インチを含めた全モデルが選択肢になり得るでしょう。 この場合、 作業効率や用途を鑑みて自分に適したモデルを吟味せねばなりません。

PHOTOGRAPH BY QUEST

画面サイズと性能

続いて考えるのは 「作業効率」 です。 たとえばPhotoshopやLightroom・Illustrator等のAdobeソフトは写真やベクターデータを見ながら細かい部分を修正したりすることが多いので、 画面サイズの大きさが作業効率に直結する典型的なアプリといえます。

プログラミングにおいてコードと実行結果をリアルタイムで確認しながら作業するような使い方は、 十分な画面領域がなければそもそも実現しません。

16インチの作業スタイル

16インチは複数のウインドウを1画面で開いてマルチタスクを行うのに長けている

13・14インチの作業スタイル

13インチでも画面分割によるマルチタスクは可能だが、 コンテンツによっては作業領域の狭さが気になることも

マルチタスクやアプリの作業性について群を抜いているのが、 16インチモデルです。 スペックのパワフルさもありますが、 画面サイズが大きいというだけであらゆる能動的作業(写真編集、 動画編集、 プログラミング、 ブログ執筆、 etc.)における大幅な時間短縮をもたらしてくれます。

13・14インチの場合、 ウインドウは一つだけ表示して、 タブや仮想デスクトップを利用してアプリを切り替えることが多い。 IMAGE BY QUEST

13・14インチでもマルチタスキング自体は可能ですが、 作業効率では16インチに及びません。 この場合、 アプリ間の移動は主にウインドウ切替が担うことになるでしょう。 狭い画面を2つのアプリで無理に分割するよりも、 1つずつを最大ウインドウで開いて必要な時に行き来する方が便利なのです。

| MacBook Air | MacBook Pro | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 13インチ | 13インチ | 15インチ | 14インチ | 16インチ | |

|

|

||||

| SoC |

|

|

|

|

|

| 画面 | 13.3インチ | 13.6インチ | 15.3インチ | 14.2インチ | 16.2インチ |

| 特徴 |

|

|

|||

| 輝度 | 400ニト | 500ニト | 1000ニト (ピーク輝度:1600ニト) |

||

| 解像度 | 2560×1600 (227ppi) |

2560×1664 (224ppi) |

2880×1864 (224ppi) |

3024×1964 (254ppi) |

3456×2234 (254ppi) |

- 最大120Hzリフレッシュレート

MacBook Proが搭載するminiLEDディスプレイとは、 通常の液晶よりも直径が小さい(100μm〜200μm程度)LEDを使用した次世代ディスプレイのこと。 従来の液晶より明暗のコントラストが優れており、 より再現度の高い映像を楽しむことができます。

miniLEDディスプレイの採用により、 MacBook Proは画面輝度が最大1,000ニト、 ピーク輝度は1,600ニトと高く、 MacBook Airの2倍以上の輝度を実現しています。

また、 MacBook Proは最大120Hzの可変リフレッシュレートで駆動するProMotionテクノロジーをサポート。 ゲームや3Dソフト、 ブラウジングにおける使用感の向上に大きく貢献します。

ストレージ(SSD)とメモリ(RAM)

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

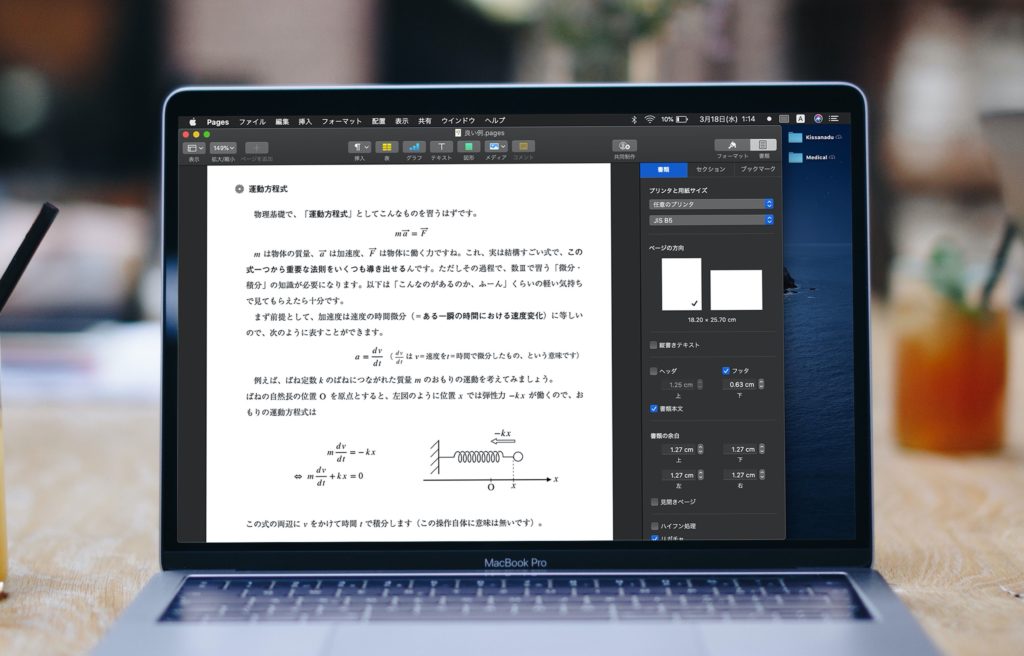

CPUやGPUよりもずっと慎重に考慮すべきなのが 「ストレージ(SSD)」 と 「メモリ(RAM)」 です。

MacBookは原則として購入後にストレージの換装やメモリの増設等ができません。 ストレージとメモリはPC作業に欠かせない構成要素であると同時に、 「このPCはサクサク動く」 「あのPCは動作がモッサリしてる」 といった体感性能を決める要因でもあるのです。

PCを作業机に例えるならばストレージは 「引き出しの容量」 を指し、 大きければ大きい程保存できるデータ量も多くなります。

現在ストレージの主流規格である 「SSD」 の構造上、 ストレージとPCの読み書き性能(データの転送速度)はおおむね比例することが知られています。 現行のMacBookは全モデルがSSDを採用していますから、 ストレージの多いモデルほど沢山のデータを保存でき、 かつデータの転送速度も高くなるわけです。

| MacBook Air | MacBook Pro | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 13インチ | 13インチ | 15インチ | 14インチ | 16インチ | |

|

|

||||

| SSD |

|

|

|||

| RAM |

|

|

M3

M3 Pro

M3 Max

|

M3 Pro

M3 Max

|

|

各モデルにおけるストレージ・メモリ容量の比較の比較。 SOURCE BY APPLE

初めてのPCとしてMacを購入するのであれば、 ストレージは最低でも512GBか、 少し奮発して1TBを選択するのが無難でしょう。 そこでストレージが足りなくなるようであれば、 次回の購入時は容量を一段階引き上げるのが得策です。

Macはストレージの一部を仮想メモリとして使用していますから、 容量ギリギリの運用もまた性能を落とす要因になります。 それゆえ、 自分の想定する使用量より多めのストレージを選択して、 常に50〜100GB程度余裕のある容量を保つことが重要です。

IMAGE BY QUEST

一方でメモリは、 作業机の広さに例えられます。 複数のアプリを開いての作業が多いMacでは、 スマートフォンやタブレットよりもメモリの消費量が多くなりがちです。

ブラウジングやメール、 書類作成などの基本用途に限れば、 最小容量の8GBでも十分動作します。 ただし、 写真・動画編集などの重たいアプリやマルチタスクができる余裕を残しておきたいのであれば、 16GB以上のメモリが必須になってくるでしょう。

また、 M1チップのメモリがLPDDR4であるのに対して、 M1 Pro・Max、 M2以降のチップはLPDDR5に移行しており、 転送速度が向上しています。 快適な作業環境にこだわるなら、 これらの搭載モデルを選ぶのがおすすめです。

広告/Advertisement

MacBookモデルのおすすめ3選

2020年になって新たなフェーズに移行したMacBook。 2006年から採用してきたインテル製のチップを捨て、 独自設計のチップ 「M1」 に換装を果たしました。 iPhoneやiPadと同じARMアーキテクチャを採用し省電力性に優れている一方、 従来に匹敵する強力なパフォーマンスを維持しています。

現在は第2世代となる 「M2」 チップ、 第3世代の 「M3」 チップも登場し、 ラインナップの強化が図られています。

現在ラインナップされているMacBookのなかで、 選ぶべきモデルはどれでしょうか。 ここでは、 いま選ぶべきおすすめのMacBookをピックアップしてご紹介します。

1. MacBook Air (M2)

PHOTOGRAPH BY KUJO HARU

デザインが刷新され、 従来のウェッジタイプ(楔形)からフラットな形状になったMacBook Air (M2)。 大型化したディスプレイに解像度1080pのwebカメラ、 そして性能を大きく向上させた 「M2チップ」 が搭載されています。

IMAGE BY APPLE

重量は1.24kgと現行のMacBookで最も軽く、 公称値で18時間駆動の優れたバッテリーを搭載。 CPUは8コア、 GPUは8コア/10コアで、 最大24GBまでカスタムできるというメモリは驚異的です。

最新のMacBook Proに及ばないのは、 通常の液晶ディスプレイを採用し、 リフレッシュレートが60Hzであること。 また外部ディスプレイの接続は1台までとされており、 インターフェースでもHDMIポートやSDカードスロットが省かれています。

2. MacBook Air (M1)

IMAGE BY APPLE

M1チップを搭載するMacBook Air (M1)は価格対性能のバランスで見て最も優れた選択肢といえます。 インテル製チップを積んだハイエンドPCをも上回るパフォーマンスは圧倒的。 「Safari」 や 「Chrome」 などのウェブブラウザー、 あるいは 「Adobe Lightroom」 などM1に最適化されたアプリなら、 特にその傾向が強くなります。

さらに 「Rosetta 2」 というエミュレーションツールのおかげで、 従来のアプリもM1搭載Macで利用することができます。 特段の不具合や遅延はなく、 ときにはインテル製チップを搭載したMacより機敏に動作することもあります。

PHOTOGRAPH BY APPLE

そして特筆すべきは卓越したバッテリー性能。 従来では半日強が限界だった連続使用も、 M1チップを搭載するMacBook Airなら1日持ってくれます。

解像度が720pのウェブカメラは他のノートPCに比べて明確に劣っている点で、 オンラインコミュケーションが増えた今では気になるポイントかもしれません。 またM1チップの欠点として、 接続できる外部モニターが1台まで等の制約もあります。

それでも最新のMacBook Air (M2)より安く手に入ることを考えれば、 最初の一台には最適なモデルといえるでしょう。

3. MacBook Pro (M3)

14インチ MacBook Pro。 PHOTOGRAPH BY QUEST

MacBook Proの現行モデルは、 14インチ・16インチの2つ。 2023年に発売された最新モデル(14インチ・16インチ)にはM3/M3 Pro/M3 Maxチップが搭載され、 性能が飛躍的に向上しました。

14・16インチはiPad Proと同じminiLEDをディスプレイを採用。 リフレッシュレートを最大120Hzで動的に最適化するProMotionテクノロジーも備えています。

フロントカメラの画質は1080pと必要十分なものの、 iPhoneやiPadで採用されている 「FaceID」 は非対応、 「TouchID」 による指紋認証を引き続きサポートします。

2023年モデルはHDMIコネクタのバージョンが2.0から2.1にアップグレードされ、 8K60Hz、 4K240Hzの映像出力をサポート。 M3 Proは1台、 M3 Proは2台まで、 M3 Maxは最大4台の外部ディスプレイに映像出力が可能です。

さらに、 他社の追随を許さない高品位の音質で定評のあるビルトインスピーカーも進化。 低音域を80%多く再生できるほか、 空間オーディオにも対応します。 バッテリー駆動時間はM3モデルで最長22時間と驚異的。 急速充電にも対応し、 30分で最大50%の充電が可能です。

IMAGE BY APPLE

「AppleCare+」 への加入がおすすめ

「AppleCare+ for Mac」 は3年の延長保証に加えて、 電話によるサポートや2度までのサービス修理(11,800円)が受けられるサービスです。

MacBookシリーズはどれも高額ですし、 構成パーツが少ないことから部分修理では済まないケースが多い傾向にあります。 加入には23,800円が別途必要ですが、 それよりもはるかに高い修理代を支払うリスクを考えれば十分に価値があります。

MacBookを購入する際は、 AppleCare+の加入も検討してみてくださいね。

SOURCE

Quest 編集部

Quest 編集部